太陽光発電は、すでに「売電して儲けるもの」ではなくなった。自社で使用する電力の発電を目的とした、自家消費型太陽光発電を行う企業も増えてきているのだ。

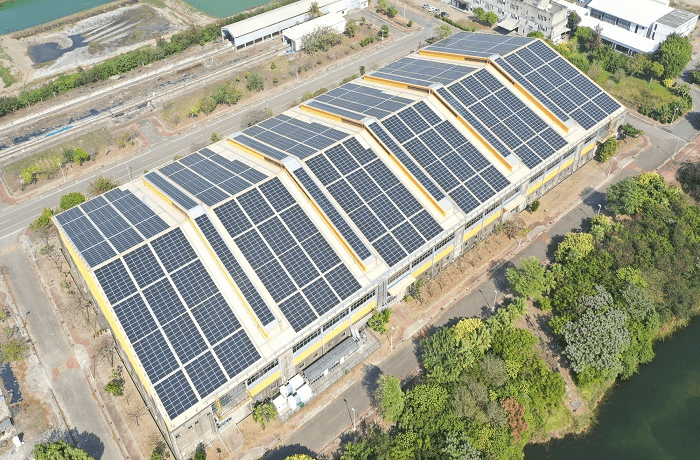

太陽光発電は、屋根が広く電力消費の多い工場や倉庫への設置に適している。しかし、設備や工事費といった初期コストが高く、元が十分に取れるほど優れた設備投資と言えるかが最大の懸念点だ。

それでは、自家消費型太陽光発電を導入した事業者がなぜ増えているのだろうか。今回は、工場における自家消費用太陽光発電のメリットと、実際に自家消費を行っている企業の事例についてご紹介しよう。

自家消費型の太陽光発電は何が良いのか?

自家消費型の太陽光発電を導入することで、どのようなメリットがあるのか理解しておこう。

電力コスト上昇の対策に大きな効果

東日本大震災でダメージを受けた福島第一原子力発電所は、現在も廃炉作業が続いており、電力コストの上昇はすでに予定されていることだ。

廃炉には莫大な費用がかかる。経済産業省は、2020年以降の原発廃炉費用の一部を、すべての電力利用者で負担する方針を挙げたのだ。

さらには急なコスト上昇もあり得る燃料費調整額、年々上昇を続ける再生可能エネルギー賦課金も存在する。これらは電気使用量に応じて費用が変動する料金だが、太陽光発電による自家消費で電気使用量そのものを減らすことに取り組めば、変動するコスト上昇にも対応可能になる。

国内の電気料金は2021年から毎月連続で値上がりしており、

昨年の同時期と比較すると1.4倍~1.5倍に請求金額が増えています。

つまり、上昇・変動する電力コストへの対抗策として、電気の自家発電・自家消費が効果を発揮するのだ。

電力コストが約6割になるメリット

産業用の電気料金(高圧)単価は、電力会社から購入した場合、電力会社にもよるが1kWhあたり約16円になる。

一方で、例えば工場の屋根に自家消費型の太陽光発電を設置した場合、その電力コストは1kWhあたり約10円になる。

※システム容量約65kWの設備で標準的な発電量が確保された場合のシミュレーション値

電力会社から電気を購入した場合と比べて、太陽光発電による自家消費は約6割の電力コストで電気を使用できるようになるのだ。

太陽光発電を導入するための初期費用はかかってしまう。それでもこの電力コストの差が10年、20年と続き、この先さらに上昇する電気料金を考えると、自家消費のメリットは非常に大きいと考えられる。

工場・倉庫で太陽光発電の自家消費が増える背景とメリット

太陽光発電が積極的に導入されるようになった背景、そして工場・倉庫にとってもメリットを紹介しよう。

工場で使用する多くの電気代を節約できる

太陽光発電による自家発電は、電力会社から購入する電気量を大きく減らすことができる。購入する電力を減らせば、電力量料金を安くできる。さらに、高圧・特別高圧の電気料金プランなら基本料金も減らせるのだ。

企業の電力契約(高圧・特別高圧)における基本料金を振り返ろう。高圧・特別高圧の基本料金は、デマンド値(30分デマンド値)によって決まる。デマンド値とは、電力会社が測定した30分間の電気使用量から計算する、平均使用電力のことだ。

高圧・特別高圧の基本料金は、当月と過去11ヶ月間の最大デマンド値が基準になる。瞬間的に多くの電力を使用すると、基本料金が1年間ほど上がったままになってしまう可能性があるということだ。

太陽光発電の電力を使うことは、電力会社に対する電力需要を減らすことになる。つまり、デマンド値の上昇を防げるのだ。

太陽光発電と一緒に蓄電池も使えば、さらに効率が良い。休日や夜間など、事業所内での電力消費が少ないときに蓄電池に電力を貯め、電力消費が多い時間帯に蓄電池の電気を使う。すると、購入している電力の最大量「ピーク電力」を削減できる。ピーク電力が削減できれば最大デマンドが下がり、電気の基本料金も安く抑えられるだろう。

節税しながら設備投資できる

自家消費型太陽光発電を導入する個人事業主や中小企業は、「中小企業経営強化税制」による即時償却あるいは税額控除が選べる。

即時償却とは、設備費用などの経費を前倒しで一括計上することだ。

利益が大きいときに太陽光発電を即時償却することで、節税になる。

資本金3000万円未満の法人は10%、1億円未満の場合は7%の税額控除が適用可能だ。

2018年度に発表された内容では、2017年4月1日から2019年3月31日までに設備を取得し、事業に使用された場合に適用するものとしている。

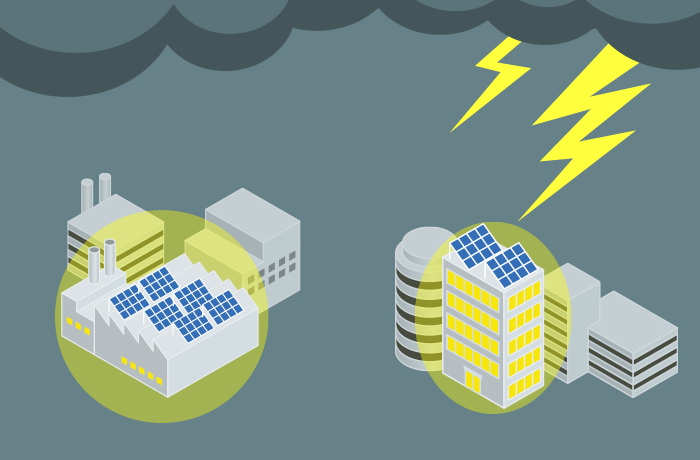

災害時の事業リスクに備えることができる

災害が起きた直後は、ライフラインが復旧しても電気の使用制限がかかるケースがあり、電気使用量の多い事業では通常の操業が難しくなる。

このとき、太陽光発電の自家消費によって電源が確保できるのは大きなメリットだ。蓄電池を併用すれば、エネルギー供給量が不安定になる夜間や雨天時でも安心である。

また、自家消費型太陽光発電や蓄電池の設備を災害地域に開放できるよう、整備している事業者も存在する。自社の事業継続だけではなく、地域へ貢献することで信頼性が向上する点もメリットだ。

地球にやさしくクリーンな企業のイメージアップにつながる

太陽光発電の導入によって、企業のイメージアップが見込める。地球温暖化は世界的な問題だ。日本国内でも太陽光発電で二酸化炭素が削減できれば、非常に大きなイメージアップ効果が期待できる。

近年は当然のように環境問題に取り組む企業が多く、環境問題に鈍感な企業は取り残されてマイナスイメージを持たれる可能性がある。企業規模の大小に関わらず、環境問題に積極的に貢献しているかどうか、世の中から見られる時代になっていくだろう。太陽光発電での自家消費は、企業のイメージアップにつながるといえる。

工場に太陽光発電設備を導入するデメリットは?

工場に太陽光発電設備を導入する際には、メリットだけでなく幾つかのデメリットがあることも視野に入れて計画を進めていこう。

導入費用の高さ

工場は一般的な住宅よりも設置スペースが広くなるため、その分導入費用が高くなる点はデメリットに感じられるだろう。ただし、規模が大きいと発電能力も高くなり初期費用の回収期間は短くなる。

規模が大きいほど消費電力量も多くなるため、太陽光発電で作った電気を自家消費することで電力会社からの買電を削減できるのだ。また、太陽光発電の寿命は25年から30年といわれている。

初期費用回収後も長く運用することで得られる利益は大きい。

メンテナンス費用が必要

太陽光発電は長期間運用する設備なので、定期的なメンテナンスが必要だ。設置後に一定の期間ごとに機器の状態を確認していれば、万が一トラブルが発生している場合でも早期に発見できる。

適切なメンテナンスを定期的に実施していると、故障による発電量への悪影響も最小限に抑えられるだろう。メンテナンス費用がかかる点はデメリットになるが、安定した発電量を確保するためには欠かせない費用ととらえておきたい。

日射量により発電量が変わる

太陽光発電は太陽光から電気を作るため、天候によって発電量は変化する。工場の稼働状況によっては、太陽が出ていない時間帯に多くの電気が必要になることもあるだろう。

この場合は、日中に太陽光発電で作った電気を貯められる蓄電池を併用することで一つの解決策になる。ほかにも、稼働時間を日中にするなどの工夫も含めて検討する余地がある。

発電出力が高圧(50kW)以上の太陽光発電所はキュービクルが必要

また、キュービクル(高圧受電設備)を導入している工場では、太陽光発電を設置する際にキュービクルと接続する必要がある。送電設備であるキュービクルに太陽光発電の送電分の容量が残っていなければ、新規で追加する、または工事で容量を増やす、どちらかの対応をしなければならない。

新たにキュービクルを入れると200万円以上の費用が発生する。ただし、第一種電気工事士が在籍する施工業者に依頼すれば新規で追加する必要はない。業者の選定時には有資格者がいるのかについても確認しよう。

太陽光発電のニーズが高まる昨今、施工業者の数は年々増えてきた。

しかし、業者の質はさまざまで太陽光発電の技術やノウハウが乏しい業者の参入が急増していることに注意したい。専門知識や実績豊富な業者なら心配はないが、悪質な業者に依頼してしまうと施工不良のリスクがある。

タイナビNEXTなら良心業者のみが登録しているので、施工不良などの心配はない。

工場に太陽光発電設備を導入するときに確認すべきことは?

工場に太陽光発電設備を導入する際には、

いくつかチェックすべき項目があるので、検討する段階から把握しておきたい。

- 太陽光発電を自家消費するには、工場で消費している電力量を確認することが必要だ。

電力消費量は、自社が現在契約している電力会社を通じて平均使用電力量から算出されたデマンドデータを取得することで把握できる。

電力を使っている時間帯や消費量を分析すれば、

自家消費に必要な太陽光発電設備の大きさが分かるだろう。専門知識の豊富な業者に分析を依頼すれば、より正確な電力消費量が確認できる。

- 工場の屋根に太陽光発電設備を載せる場合は、建物が太陽光パネルや架台の重さに耐えられるのかを事前に確認しなければならない。

耐荷重よりも重い設備を載せると、

屋根の耐久性に悪影響を及ぼし雨漏りなどのトラブルが発生する可能性もある。

そのため、電気のほかに建築の専門知識もある業者に相談することが大切だ。

- 太陽光発電設備を設置するスペースについて、面積のほかに方向や角度などの詳細も事前に確認しておきたい。

太陽光発電の発電量は面積が広いほど大きくなるが、

太陽光パネルを設置する方角や角度も影響する。屋根の状態や周辺に遮蔽物がないかなどの確認も必要だ。

- 自家消費型太陽光発電設備には国や自治体による補助金や助成金制度も設けられているため、対象条件に合うか確認してみよう。

規模が大きいほど高額になりやすい工場の太陽光発電の初期費用は、

制度に詳しい専門業者に相談し活用することで抑えられるだろう。

自家消費型太陽光発電の電気を工場へ送る方法

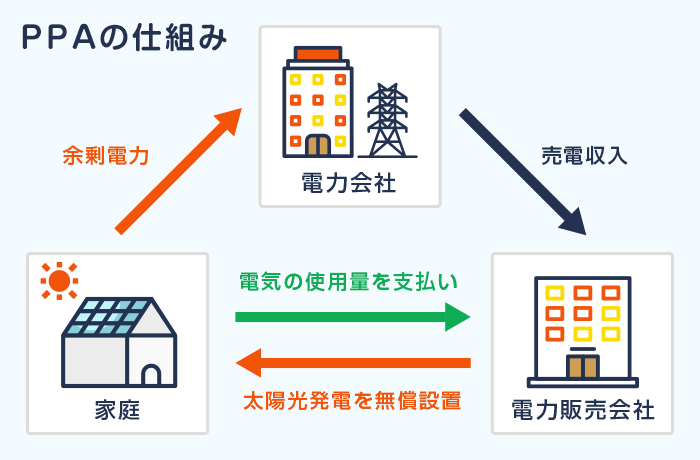

工場の屋根や土地に自家消費型太陽光発電を取り付けて作った電気は、自社で工場へ送る方法とPPAを導入して工場へ送る方法がある。

自社の敷地内に自家消費型太陽光発電を設置すれば、使っていない土地を有効利用し収益を上げることが可能だ。自社で作った電気を自社で工場へ送る方法なら、太陽光発電で作られた電気を自家消費して電気料金を削減できる。工場の屋根や利用していないスペースの面積に応じて、太陽光パネルを設置できるため、得られる利益が大きくなるのが特徴だ。

PPAを導入して自家消費型太陽光発電の電気を工場へ送る方法の場合、自社の屋根や土地にほかの業者の太陽光発電設備を設置し、発電した電気を自社が購入するのだ。

太陽光発電設備の導入費用はかからないが買電する必要があるため、電気料金の支払いが発生する点はデメリットになるだろう。

自社所有モデルは従来から進められてきた自家消費型太陽光発電の形態として定着しつつある。自社の土地に自社が保有する太陽光発電所を設置し自社で自家消費するモデルのほうが、発電した分の電気料金がかからない点からもおすすめの方法だ。

自社所有モデルで自家消費型太陽光発電の電気を工場へ送り、利益を大きくしよう。

工場に自家消費型太陽光発電設備を設置するときの注意点

工場の屋根に太陽光パネルを載せる際には、太陽光発電に関する専門知識のほかに、屋根の状態などを正しく把握できる建築関連の専門知識も必要だ。

現状の電力消費量や使いかた、設置スペースの状態を把握するなどの必要もあるため、専門知識や実績豊富な施工業者の選びかたがポイントになってくる。

施工業者を選定するときには、相場よりも安過ぎる見積りを提示してくる業者に騙されないように。

また、実際よりも多く発電や売電ができるなどという上手いことばかり言う業者も要注意だ。

1社の見積りだけで即決するのではなく、必ず数社から見積もりを取るようにしよう。

産業用太陽光発電の導入ガイド

産業用太陽光発電を導入するプロセスをステップバイステップガイドにまとめたので参考にしてほしい。計画から施工、運用や管理、利用後の撤去方法までの導入の流れを確認しよう。

【導入ガイド】

- 企画・立案

産業用太陽光発電事業をスムーズに進めるために、設置予定エリアの自治体や住民に事業への理解を求めていくことが大切である。

関連する法令を守りながら、地域の状況も把握し必要な対策を行う。それには土地や周辺環境の調査、土地の選定、関係手続きを順次実施していく必要がある。

地域との関係構築のためには、自治体と連携を取りながら住民への説明会を開催するなど適切なコミュニケーションを図ろう。

- 設計・施工

産業用太陽光発電設備の運転開始後に、長期的に見た安全性を確認し、安定的な発電ができるよう設計していく。重要なポイントである防災や環境保全、景観保全に配慮した設計、施工を適切に実施する。

太陽光発電設備の設計は、委託する業者に法令を遵守するよう求めて結果を確認する。施行時には、電波や反射光などが周辺環境へ悪影響を与えないように努めなければならない。また、保守点検や維持管理の計画や体制を策定し保存しておく。

落雷などの災害による非常時への対処法としては、設備の状況を確認したのちに感電など周辺への影響がないよう適切に対応する。

- 運用・管理

太陽光発電などの再生可能エネルギーは、再エネ特措法に基づき、適切で長期に渡り安定した発電を運用、管理することが求められている。

そのため、事業者は継続して発電できるよう設備を定期的に点検しなければならない。保守点検と維持管理に関する法令を遵守しながら運用、管理することが大切だ。

- 地域活用

産業用太陽光発電には、災害時の地域への電力供給や自家消費で地域密着型の事業を行うことが求められている。そのため、2020 年度以降のFITの要件には自家消費型の地域活用要件が設けられた。

- 撤去及び処分

太陽光発電設備の運用終了後は、適切にリサイクル・リユース、廃棄等の方法で撤去、処分しなければならない。そのため、運用中には計画的に廃棄などの費用を確保しておくことが求められている。

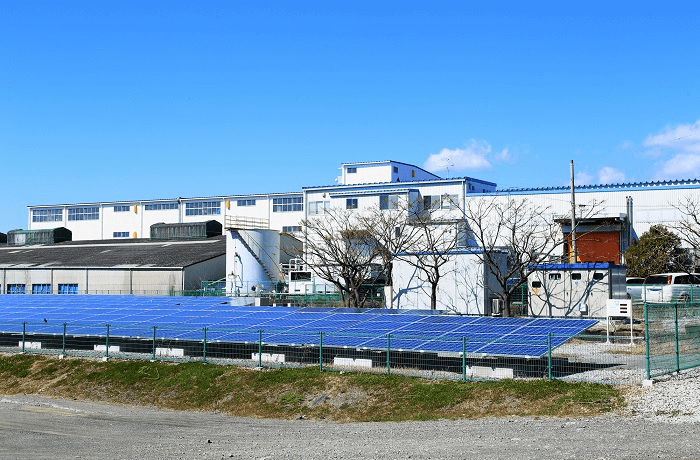

自家消費型太陽光発電を取り入れている工場の事例

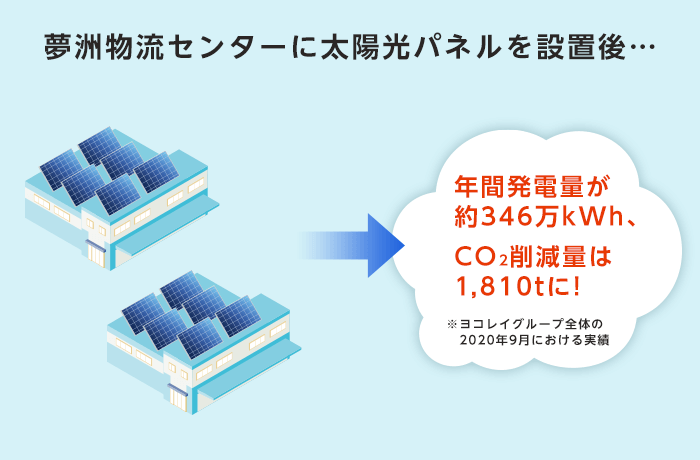

これからの導入を検討している事業者のために、工場で全量自家消費型太陽光発電を取り入れている企業の実際の取り組みを紹介しよう。

自家消費型太陽光発電で自社初の試みを行うトーホー・北関東

「トーホー・北関東」はトーホーグループの子会社で、業務用食品卸売り業務を担っている。

およそ7500万円の資金を投じて、本社・宇都宮支店の屋根に1036枚の太陽光パネルを設置。2017年11月末から発電を始めた。面積は約1700平方mに及ぶ。出力規模はおよそ280kW、年間想定発電量はおよそ24万kWhだ。

太陽光発電による電力の全量を自家消費で利用し、自社施設の使用電力のうち20%を賄う計画である。

水上太陽光発電で自家消費を行う太陽ホールディングス

太陽ホールディングスはプリント配線板開発・製造業を手がけている。太陽グリーンエナジーの再生可能エネルギー事業の施設として、水上太陽光発電所を開設。

2017年12月上旬には、隣接する工業団地調整池の上に「嵐山大沼水上太陽光発電所」を建設・開通。かかった初期投資費用は約8600万円だ。

発電電力はすべて工場の運営によって自家消費する。出力規模はおよそ318kW、年間想定発電量はおよそ33万kWhを見込んでいる。

さらに、水上発電所の隣には子会社の太陽インキ製造がある。この工場で使用する電力の約5%も賄う計画だ。

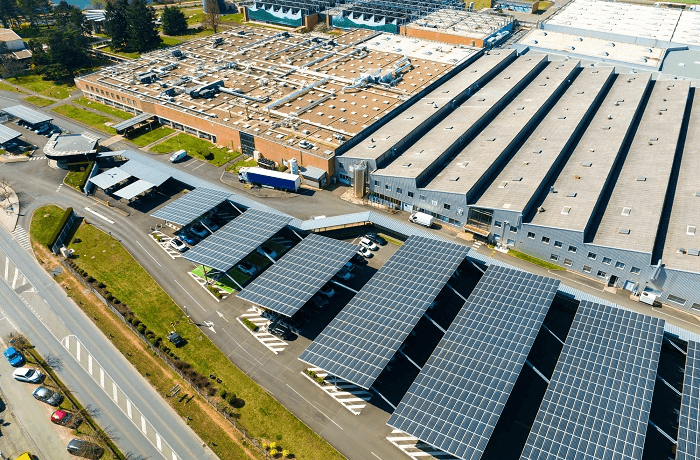

自家消費型で国内最大級の太陽光発電を導入するSUBARU

2018年11月、自動車メーカーのSUBARUは群馬製作所の「大泉工場」(群馬県大泉町)にある遊水池に、太陽光発電設備の導入を決めた。自家消費型太陽光発電としては国内最大級で、2019年度内の完成・稼働開始を予定している。

発電設備の出力は5MW(メガワット)、年間発電量は5000MWh(メガワット時)を見込む。発電電力はすべて工場で利用し、同工場のCO2年間総排出量の約2%に相当する約2370トンの削減が可能とのことだ。

SUBARUでは、2017年に「SUBARU環境方針」を改訂し、企業活動としてCO2の削減に取り組んでいる。2018年4月の「とちぎふるさと電気」の導入に続く取り組みの一環だ。SUBARUグループの工場やオフィスからはCO2が直接排出されている。それを、2030年度には2016年度比で30%削減(総量ベース)する目標を掲げている。

工場で経費を大幅削減!太陽光発電は自家消費がお得

使用する電気消費量が多く、太陽光パネルを広い範囲で設置できる工場では、太陽光発電の自家消費によって多くのメリットが得られる。今後の太陽光発電は、エネルギーの売電よりも自家消費の時代へ移っているのだ。

産業用太陽光発電をより良い条件で導入するためにも、「タイナビNEXT」で一括見積もりをしてみてはどうだろうか。

よく読まれている記事

太陽光発電はBCP対策に使えるか? 自家発電システムをもつべき理由

太陽光パネルにはどんな種類がある?素材や形状の特徴

【2023年】法人向け自家消費型太陽光発電の補助金情報は?産業用は税制優遇も可

太陽光発電の土地の広さと規模は?発電量の目安や設置面積の考え方を解説!

使わなくなった農地を有効利用!太陽光発電に転用するためのメリットや注意点

10kW以上太陽光発電「50kWの壁」で変わる手続きと管理コスト