太陽光発電の中規模以上の設備を検討する際、設備容量による取扱いの違いを理解することが重要です。

特に、設備容量が50kWを超えるか超えないかは、手続きや管理コストに大きな影響を及ぼします。この「50kWの壁」が何を意味し、どのようにあなたの投資計画に影響を与えるのかを詳しく解説します。

産業用太陽光発電の特徴を知り、最適な投資計画に役立ててください。

太陽光発電システムの設備容量の考え方とは

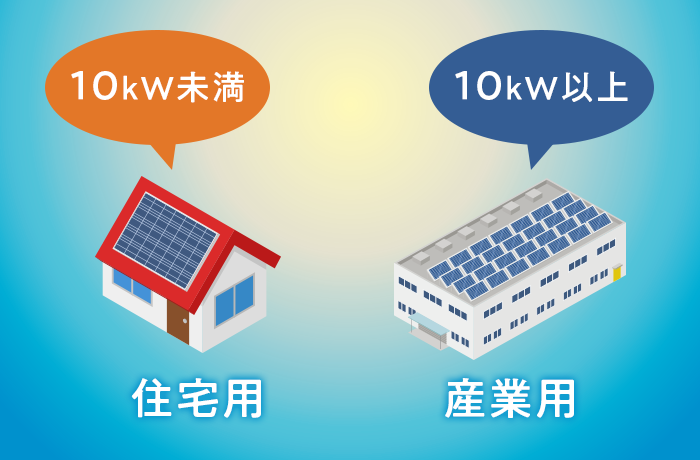

太陽光発電は、発電システムの容量によって区分されます。

これにより生まれる違いは、売電やメンテナンスなどの取扱いや、かかるコストです。

発電設備の容量により、適用される電気事業法の規制、設置条件・関連法規が異なるためです。

発電事業の初期コスト・ランニングコストに影響するため、ここで確認しておきましょう。

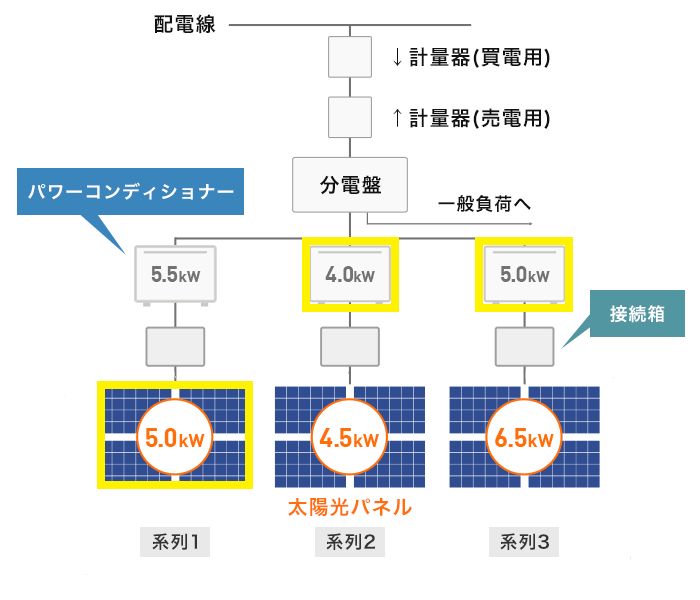

太陽光発電の容量(発電出力)を決めるのは、太陽光パネルやパワーコンディショナといった、太陽光を電気に変える設備の発電力です。太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの合計出力の、どちらか小さいほうの値を採用しています。

とある系列の太陽光パネルの出力が4.5kWで、パワーコンディショナの出力が4.7kWとしましょう。その系列の設備容量は4.5kWです。

中規模以上の太陽光発電所は、複数の系列を寄せ集めて作ります。発電所全体の発電出力は、系列ごとの採用値を合計して算出されます。

たとえば、太陽光パネルの出力が系列1の5kW、系列2が4.5kW、系列3が6.5kWの発電所は、設備容量が14kW(5kW+4kW+5kW)といった具合です。

10kWを超える太陽光発電は、産業用太陽光発電と呼ばれ、住宅用太陽光発電とは区別されます。さらに50kWを超える発電設備は「高圧」という区分になり、取扱い方がさらに変わります。

ここからは、10kW以上50kW未満の太陽光発電、50kW以上の太陽光発電の違いについて解説していきましょう。

太陽光発電システムの容量区分ごとの特徴

ここでは容量区分の異なる太陽光発電システムについて、10kW未満、10kW以上50kW未満、50kW以上の設備ごとに説明していきます。それぞれの違いを押さえておきましょう。

10kW未満の太陽光発電

10kW未満の太陽光発電は、10kW以上の産業用太陽光発電に対して「住宅用」と区分されています。住宅用も固定価格買取制度の対象になりますので、FIT制度が定めた価格で売電が可能です。

10kW未満住宅用の太陽光発電は、自家消費して余った分の「余剰売電」が可能です。

期間は10年間で、産業用と異なります。

2024年の買取価格は、10kW未満の太陽光発電は16円/kWhです。

FITの認定を受ける時期によって買取価格が決まりますので、設置前に最新情報をご確認ください。

住宅用太陽光発電で今から元が取れるか問題については、こちらの記事で解説しています。

10kW以上50kW未満の太陽光発電

投資用の太陽光発電の中で最も多いのが、10kW以上50kW未満のものです。

メリットは、50kW以上のものと比べて管理コストがかからないことです。保安規定などの届け出が不要といったところにあります。管理コストの低さから、50kW未満の設備は累計認定量・導入量ともに投資用の太陽光発電の約95%を占める状況となりました。

50kW未満の太陽光発電は電気工事事業法では小出力発電設備にあたり、「一般用電気工作物」に分類されます。工事の際は電気工事法に基づき、第1種電気工事士、または第2種電気工事士への依頼が必要です。

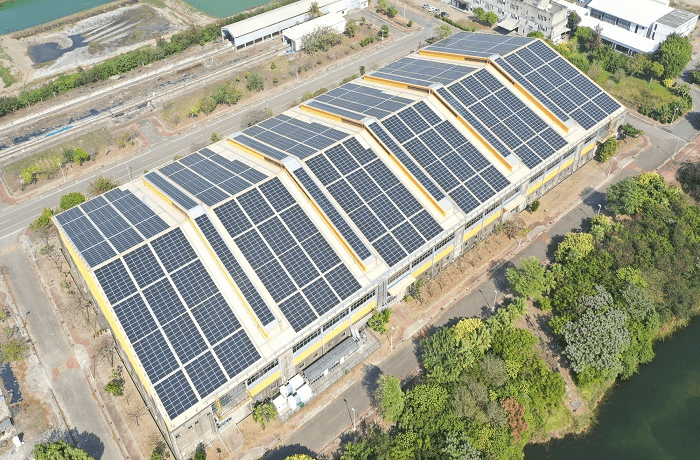

50kW以上の太陽光発電

50kW以上の太陽光発電設備については、設置や管理にコストがかかります。しかし、スケールメリットを働かせて、kWあたりの単価を安くしやすいという強みもあります。

- 2MW(2019年度より500kW)を超えると入札制の対象になり、売電価格が読めなくなります。

50kW以上の大規模な太陽光発電システムは、産業用太陽光発電の中では高圧連系に分類されます。電気事業法上は発電用の電気工作物(発電所)にあたり、「自家用電気工作物」になるのです。

工事の際は電気工事法に基づき、第1種電気工事士または認定電気工事従事者への依頼が必要です。

加えて、設置者には以下のような義務が発生します。

- 経済産業省令で定める技術基準に適合するように、電気工作物を維持する義務

- 保安規定を経済産業省へ届け出る義務

- 電気主任技術者を選任して届け出る義務(1000kW以下の場合は、経済産業大臣または産業保安監督部長の承認を得れば外部委託もできるが費用がかかる)

さらに、6ヶ月に1回の月次点検と年次点検の法定点検が推奨されています。

なお、点検時は停電がある点に注意しましょう。

産業用太陽光発電(10kW以上)の設置コスト

10kW以上の産業用太陽光発電とひとくちに言っても、規模に応じてコストは異なります。いずれの規模でも半数以上がシステム費用 20万円/kW 未満で、費用は年々下がっています。

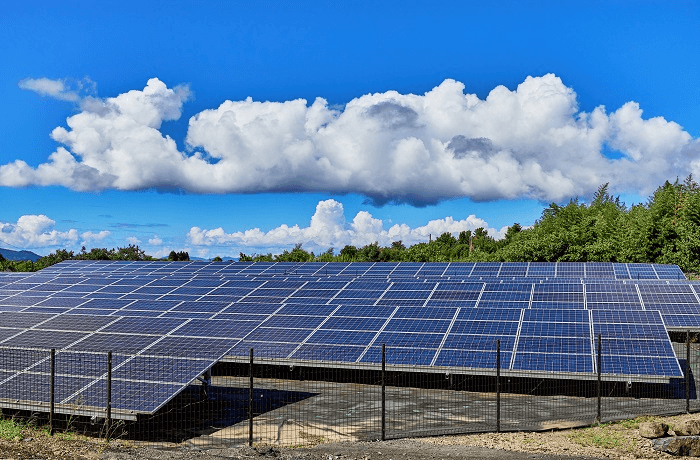

地面に設置するタイプの「野立て」の場合には、土地をならして基礎をつくる必要があり、パネルの土台にも費用がかかるので設置コストは高くなります。ただし、10~50kWの野立ての土地付き太陽光発電物件の場合、これらの費用と土地代込みで1000~2500万円ほどの価格で販売されています。

システムを設置するために土地を借りるケースでは、10kWの野立て太陽光発電を設置するのに必要な費用は、年間1万5千円ほどです。

屋根に設置する場合は、屋根の種類によって施工にかかる費用が変わります。

屋根設置と野立て設置を比較するなら、野立て設置のほうがコストはかかることになるでしょう。

産業用太陽光発電(10kW以上)の設置面積

10kW以上の産業用太陽光発電を設置する場合は、

10kWよりも容量が低い設備と比べて、より広い設置面積が必要になります。

設置面積の概算をするために、10kW分の太陽光パネルを並べて設置するのに必要な面積を49平方メートル(約15坪)程度と仮定してみましょう。1坪が畳2帖分なので15坪は畳30帖分です。6畳間にすると5部屋分の面積になります。

屋根に49平方メートル分の、発電に最適な方角を向いたスペースがあると仮定すれば、このケースでは原則的には10kW以上の産業用太陽光発電を設置することが可能です。

ただし、長方形2面の屋根(折半屋根)の場合、環境によっては設置に最適な方角が1面のみになる可能性もあります。

諸条件を含めたうえで現実的な設置位置を考えると、10kWを屋根に設置するための延床面積は100平方メートルほどになるでしょう。

野立て太陽光発電の場合は、太陽光パネルと地面の設置角度によっても設置面積は異なります。たとえば、設置角度が35°の場合は100平方メートルほど、20°の場合は85平方メートル程度の設置面積が必要です。

産業用太陽光発電(10kW以上)のメリット

ここでは10kW以上50kW未満、50kW以上に共通する、産業用太陽光発電(10kW以上)ならではのメリットについて説明していきます。

住宅用にはない大きなメリットとはどのようなものでしょうか。

固定価格買取期間が20年

10kW以上の産業用太陽光発電には、固定価格買取期間が20年に設定されているというメリットがあります。

太陽光発電設備を設置して売電する場合、固定価格買取制度による「決まった期間に固定された金額で電気を買い取ってもらえる」というメリットが得られるのです。

この期間は住宅用(10kW未満)の場合は10年間ですが、産業用太陽光発電(10kW以上)なら倍の20年間になります。

20年もの長いあいだ固定した価格で買い取ってもらえるため、収益の安定化が見込めるのは大きなメリットといえるでしょう。売電単価が電力市場の影響を受けない制度なので、投資計画も立てやすくなります。

節税になる

10kW以上の産業用太陽光発電の運用をすると、節税になるというメリットも考えられます。産業用太陽光発電の場合には、確定申告を行うケースが多くあります。太陽光発電を事業として運用する場合や、売電収入が一定の金額を超えた場合などは申告しなければなりません。

設備投資で「経費」が増えれば、

税金が課せられる「所得」分が減るため課税額が減ることにつながります。

特に太陽光発電は将来にわたって安定した利益を生み出してくれるという特徴があります。

中古市場が活性化している状況もあり、不要になったときには売却などの処理もしやすく賢い節税対策といえるでしょう。

2021年3月31日(令和3年)までは、事業に必要な設備投資として認められれば税制優遇措置を受けられるケースもあります。

空いた土地やスペースの有効活用になる

産業用太陽光発電の設置には広いスペースが必要です。そのため、遺産相続などで保有した空き地があれば、太陽光発電を設置することで土地を有効に活用できます。

所有のみで活用しなければ固定資産税を支払うだけになってしまいますが、太陽光発電を設置すれば売電収入が得られるのです。

土地活用の方法は太陽光発電以外にもあるのですが、それにはさまざまな条件が必要になります。たとえば、店舗を構えたくても立地条件が悪く集客が望めないケースや、アパートを建てても入居が望めないケースなどもあるでしょう。

しかし、太陽光発電所なら駅から遠くても人気のないエリアでも問題ありません。むしろ、日当たりがよい土地が比較的多いため、郊外こそ太陽光発電に適した土地が多く特にねらい目といえるでしょう。

自宅に10kW以上の太陽光発電は設置可能か

結論からいえば、自宅に10kW以上の太陽光発電を設置することは可能です。太陽光発電は産業用(事業用)や住宅用と名称を分けていますが、あくまでも設備の容量によって区分されるものだからです。

屋根が広い住宅などには、一般的には事業用や産業用と呼ばれる10kW以上の太陽光発電設備を乗せるケースが珍しくありません。

さらに、個人が設置した場合でも、容量が10kW以上なら固定価格買取期間は20年となります。

10kW以上50kW未満(産業用太陽光発電)のメリット

産業用太陽光発電でも50kW未満なら比較的手軽に設置可能です。

以下の段落では、10kW以上の産業用太陽光発電を設置するメリットについて説明します。

自家消費で電気代を節約できる

2020年度から10kW以上50kW未満の太陽光発電は、余剰売電のみがFITで売電できる対象設備となりました。

10kW以上50kW未満の太陽光発電を設置するなら、自家消費で活用することを検討したほうが経済的メリットにつながりやすくなります。

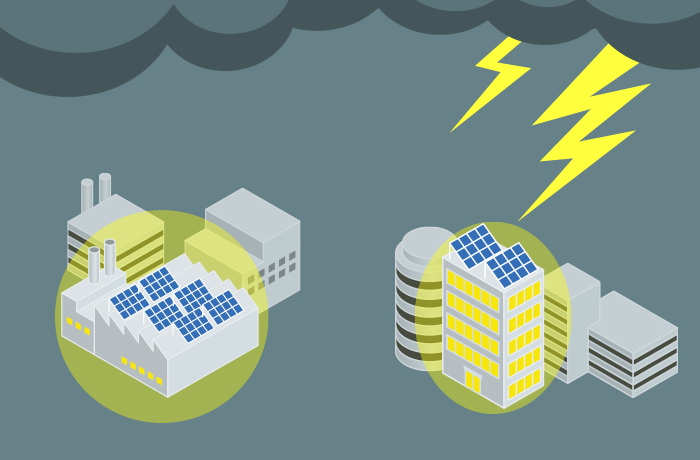

電気代は年々高くなる傾向があるため、自家消費で買電分を減らせば今後の値上がりに備えることができます。

住宅用10kW未満よりも規模が大きい太陽光発電は、災害時には事業所と地域の電力確保に大きく貢献できるのです。10kW以上50kW未満の太陽光発電は、工夫次第で節約と非常時の電力確保というメリットが得られるでしょう。

固定買取価格期間が20年

10kW以上の産業用太陽光発電システムで発電された電力については、20年間固定された価格で売電ができます。住宅用は10年なので、それに比べると倍の期間買取価格が保証される計算です。

長期間決まった価格で電力を買い取ってもらえることは、収益の安定化に役立ちます。一定期間の間に得られる収入もある程度予測がつくため、投資の見通しも立てやすくなるでしょう。

特に売電を目的として太陽光発電システムを導入する場合「20年間」という産業用太陽光発電の固定買取期間は大きな魅力になるのではないでしょうか。

固定買取制度での2024年度の売電価格は、10円/kWhとなっています。年々価格が下がっているものの、システム費用の下落により初期費用は大幅に安くなってきました。

売電価格が安くなっても、収益性は安定している点が特徴といえます。

太陽光発電だけでなく「蓄電池」を設置すれば電力を貯めておくこともできます。蓄電池を活用し自家消費分を多くすれば、節電によるメリットは大きくなるのです。

規模が小さいため初期費用を抑えられる

50kW未満の太陽光発電は、産業用の中では規模が小さい分、初期費用を抑えられるというメリットがあります。

どれくらい初期費用が少ないのか、

不動産投資と比較してみましょう。

仮に、1kWあたり23万円の初期投資が必要とした場合、

45kWの太陽光発電設備を導入するのには1035万円程度が必要です。

たとえば、都心のワンルームマンションに投資をする場合は2000~2500万円程度の価格帯が多いといわれています。

そのため、50kW未満の太陽光発電は、ワンルームマンションよりも初期投資額を抑えることができるでしょう。

ただし、50kW未満の太陽光発電は、2020年以降は余剰売電のみになりました。

投資として購入を検討するなら、FIT認定済みの中古物件を対象にしましょう。

50kW以上に比べて手続きが簡単

前述のとおり、50kW以上の太陽光発電を設置するには複雑な手続きが必要です。また、50kW以上の高圧にする場合には、「キュービクル(高圧受電設備)」が必要になります。キュービクルは、出力に比例して費用も高くなるのです。

主任技術者の選任または委託、電力会社との接続協議など、必要な費用を加えると100~150万円程度の費用がかかります。

産業用太陽光発電は、50kWを境界線にして手続きだけでなく費用も大きく変わります。初期費用と維持管理費用を抑えるなら、50kWを超えない規模にしたほうがいいでしょう。

10kW以上50kW未満(産業用太陽光発電)のデメリット

一方で、50kW未満の産業用太陽光発電にはデメリットもあります。太陽光発電の初期費用は、規模が大きいほど1kWあたりの初期費用は安くなっていきます。そのため、高圧よりも規模が小さい50kW未満の太陽光発電では、費用対効果が低くなる可能性が高いのです。

50kW未満の費用対効果を高めるには、システムの購入費や設置費用を抑える必要があるでしょう。それには複数業者からの見積りを比較し、より安く設置して初期費用を抑えることが大切です。

- 2020年以降は全量売電もできなくなったため、売電による収入はあまり見込めない点もデメリットといえるでしょう。

50kW以上(産業用太陽光発電)のメリット

50kW以上の太陽光発電へ投資をすると、どのようなメリットが見込めるのでしょうか。

ここでは、大規模な太陽光発電への投資を検討している人へ向けて解説していくので参考にしてください。

1kWあたりの初期費用が安い

太陽光発電投資の1kWあたりにかかる初期費用は、規模が大きいほど抑えられることは間違いありません。

経済産業省の資料によると、2020年度の固定価格の根拠となったシステム費用は以下のようになっています。

【2020年度のシステム費用】

- 10kW未満:29万円/kW

- 10kW以上50kW未満:21.2万円/kW

- 50kW以上250kW未満:14.2万円/kW

規模が大きいほど1kWあたりのシステム費用は大きく下がり、初期費用を抑えられることが分かります。高額に見える50kW以上の高圧は、1kWあたりで考えれば低圧よりも安いのです。

50kW以上(産業用太陽光発電)のデメリットは?

前述のとおり、50kW以上の高圧区分になると電気工作物として維持する義務が生じ、半年ごとや年次点検などの法定点検が必要になります。50kW未満までは必要ない保安規定の手続きもしなければなりません。

また、キュービクルの設置や主任技術者など、さまざまなランニングコストがかかるというデメリットもあります。50kW以上の産業用太陽光発電を検討するなら、初期費用やランニングコスト、手続きにかかる時間などを考慮する必要があるでしょう。

50kW以上の太陽光発電に投資をするなら?どのくらいの規模がいいのか

50kW前後の規模で太陽光発電の購入を検討する場合は、容量を抑えて50kW未満にしたほうがコストを抑えられるのでしょうか。50~200kWの設備を目指すなら、50kW未満の太陽光発電を複数所有することを検討しましょう。

ただし、近隣に複数所有する場合や同時期の工事など、「低圧連系案件の分割禁止」にあてはまらないように注意しなければなりません。

「低圧連系案件の分割」とは、50kW以上の高圧太陽光発電設備を設置できる広大な土地を区画分けして、50kW未満の低圧太陽光発電設備を複数設置することをいいます。

条件や規制の多い50kW以上の高圧太陽光発電設備ではなく、低圧を設置したほうがコストを抑えることができ条件も緩やかになるためです。

しかし、これは2014年の新制度により禁止されました。隣接した土地で保守点検責任者や地権者が同じだったケースで、分割の基準に抵触するとしてFIT認定されなかったケースもあるので注意しましょう。

また、2020年度からは全量売電ができないため、

すでにFIT認定を受けている中古物件や自家消費による地域活用を検討しましょう。

一方で、200kW以上の太陽光発電を設置する場合は、コストがかかっても十分な売電収入が得られる可能性があります。できるだけ初期費用を抑えるためにも、補助金や一括見積りなどを活用することをおすすめします。

2023年の50kW未満と50kW以上の売電収入はどのくらい?

2023年度から産業用太陽光発電で売電を始めると、50kW未満と50kW以上ではどのくらい売電収入が変わってくるのでしょうか。ここでは、2つの区分について以下の条件でシミュレーションしていきます。

【条件】

- 1kWあたりの年間発電量:1000kWh

- 50kW未満の売電単価:10円/kWh

- 50kW以上の売電単価:9.5円/kWh

【50kW未満の売電収入】※50%自家消費した場合

| kW数 | 年間売電収 | 20年間売電収入 |

|---|---|---|

| 10kW (50%自家消費) | 5万円 | 100万円 |

| 20kW (50%自家消費) | 10万円 | 200万円 |

| 30kW (50%自家消費) | 15万円 | 300万円 |

| 40kW (50%自家消費) | 20万円 | 400万円 |

【50kW以上の売電収入】※全量売電した場合

| kW数 | 年間売電収 | 20年間売電収入 |

|---|---|---|

| 50kW (全売電) | 47万5000円 | 950万円 |

| 100kW (全売電) | 95万円 | 1,900万円 |

| 150kW (全売電) | 142万5000円 | 2,850万円 |

| 200kW (全売電) | 190万円 | 3,800万円 |

50kW未満の産業用太陽光発電では全量売電ができないため、売電収入が少なくなることが見込まれます。売電で利益を上げようとするよりも、自家消費して電気代を節約するほうが理にかなっているといえるでしょう。

自家消費で節約できる電気代については、18.74円/kWhとして計算しています。

18.74円/kWhとは、直近7年間の産業用電気料金の平均値で、2020年度分の固定価格買取制度の買取価格が調達価格等算定委員会で討議された際に出された数字です。

年々電気代は高くなっているため、

自家消費して買電を減らすメリットも大きくなってきました。

一方で、発電容量が10kW以上なら全量売電ができます。高額になりやすい初期費用を、できるだけ安く抑えれば売電での利益が十分見込めるでしょう。

一番メリットのある形で自家消費型の太陽光発電の設置をするために、補助金の活用と併せて、タイナビNEXTの一括見積りの活用をおすすめします。

産業用太陽光発電の注意点

産業用太陽光発電に関する制度やルールは、家庭用のものとは全く異なります。ここでは、産業用太陽光発電を検討する際に注意しておきたい事項について説明していきます。

補助金が受けられる条件をしっかり確認しておく

産業用太陽光発電の場合、一定額の売電収入を見込める全量売電に対する補助金はありません。これから産業用太陽光発電を導入する場合、補助金が受けられる可能性があるのは、「余剰売電(蓄電池設置などの条件があるケースも多い)」と「完全自家消費」の場合です。

特に、FITを使わずに自家消費をすすめるのが現在のトレンドであるため、完全自家消費に対する補助金は今後も残る可能性があります。

※ただし、補助金制度は毎年のように変更があるため、情報収集だけは欠かさないようにしてください。

その他、国以外からも各自治体で中小企業向けの補助金や融資が受けられる可能性もあります。条件などの詳細については事前に各自治体に確認しておくとよいでしょう。

メーカーの証が20年間あるか

産業用太陽光発電では20年間、買取価格が固定されていて安定収入が見込めます。しかし、それは「あくまでもシステムが順調に稼働すれば」という条件付きです。

固定価格買取期間の間にシステムが故障する可能性も考慮しておかなければなりません。もしメーカーや施工店での無料保証の対象が住宅用に限られていたり、保証期間が10年間だったりすると、せっかくの20年間の固定買取価格期間を活かせない状況になるおそれもあります。

太陽発電システムメーカーの中には、オプションで保証期間を延長できたり、20年の出力保証を付けていたりするところもあります。故障に伴うリスクを考えると、メーカー選びの際には各メーカーの保証内容も重視するべきといえるでしょう。

広い設置場所と侵入防止柵が必要

産業用太陽光発電システムを設置する場合、設置場所の選定は家庭用以上に重要です。10kW以上の太陽光発電システムを設置する場合、60~100平方メートル程度の面積が必要といわれています。

日照条件も採算を取るためには重要なポイントです。

一般的な一戸建ての屋根でも100平方メートル程度は確保できるケースもありますが、それ以外の設置場所候補を探すことになる場合も多いはずです。アパートやマンション、工場や社屋の屋上、遊休地なども設置場所候補としたうえで、広さや日当たりといった条件を検討してみるとよいでしょう。

改正FIT法により、平地など第三者が容易に近づける場所に発電設備を設置する際は、フェンスで発電設備を囲い、標識を設置して第三者が立ち入れないようにすることが義務付けられています。

設置場所によっては柵のスペースを確保したり、設置コストも確保したりする必要があるので注意が必要です。

なお、屋根のように第三者が容易に入れない場所であれば柵の設置義務はありません。

この場合柵の設置に必要なスペースがないぶん、パネルの設置可能面積も増えます。

産業用太陽光発電はオーダーメイド!メリットを活かした投資計画を

産業用太陽光発電は住宅用に比べて初期費用が高い代わりに、設置場所の自由度も高いのです。広さなど一定の条件を満たせば、さまざまなところに設置可能です。

日照条件や発電設備の規模を考えたうえで、毎月の収益はどれくらいになるか、初期費用を固定買取期間中に回収できるか、などしっかりと投資計画を立てておきましょう。

なお、設置場所・規模に合った施工会社やメーカーを選ぶためには、必ず現地を下見してもらったうえで見積りを取る必要があります。タイナビNEXTの一括見積りを利用しながら、効率よく見積りをすすめていきましょう。

よく読まれている記事

太陽光発電はBCP対策に使えるか? 自家発電システムをもつべき理由

太陽光パネルにはどんな種類がある?素材や形状の特徴

【2023年】法人向け自家消費型太陽光発電の補助金情報は?産業用は税制優遇も可

太陽光発電の土地の広さと規模は?発電量の目安や設置面積の考え方を解説!

使わなくなった農地を有効利用!太陽光発電に転用するためのメリットや注意点

10kW以上太陽光発電「50kWの壁」で変わる手続きと管理コスト