総出力10kW以上の産業用太陽光発電には、「投資型」と「自家消費型」の2つの導入スタイルがあります。

ここでは、投資型太陽光発電について解説いたします。

投資型太陽光発電とは

投資型太陽光発電とは、太陽光で発電した電気を電力会社へ売電し、その収益を得ることを目的としたビジネスモデルです。

FIT(固定価格買取制度)を活用することで、一定期間、定められた価格で売電収入を得られます。

導入方法としては、以下のようなパターンがあります。

- 土地と権利を一体で購入し、発電設備を設置

- 所有している遊休地に太陽光発電システムを設置

- 自社ビルや工場の屋根を活用して売電用設備を設置

投資型と自家消費型の違い

産業用太陽光発電は、同じ「10kW以上」であっても、目的によって売電の仕組みが異なります。

売電の方法は2種類

10kW以上の太陽光発電では、以下の2つの売電方式を選ぶことができます。

- 全量売電:発電した電気をすべて電力会社へ売電

- 余剰売電:使い切れなかった分のみを売電し、残りは自社で使用(=自家消費)

税制優遇が異なる

自家消費型の場合、中小企業経営強化税制の対象となり、以下の税制優遇が受けられます(2027年3月31日まで適用)。

- 即時償却 または

- 税額控除(取得価額の10%)

※資本金3,000万円超〜1億円以下の法人は7%

一方、投資型の全量売電は「電気事業」とみなされるため、これらの税制優遇は原則対象外となります。 ただし、余剰売電型であれば、自家消費部分があるため、税制優遇の対象になる可能性があります(詳細は税理士にご確認ください)。

補助金の有無

投資型太陽光発電には、基本的に国からの補助金はありません。 一方、自家消費型であれば、ストレージパリティ補助金などの国の支援制度を活用できるケースがあります(2025年度も公募中)。

法人向け太陽光発電関連の補助金情報一覧!固定価格買取制度(FIT)とは?

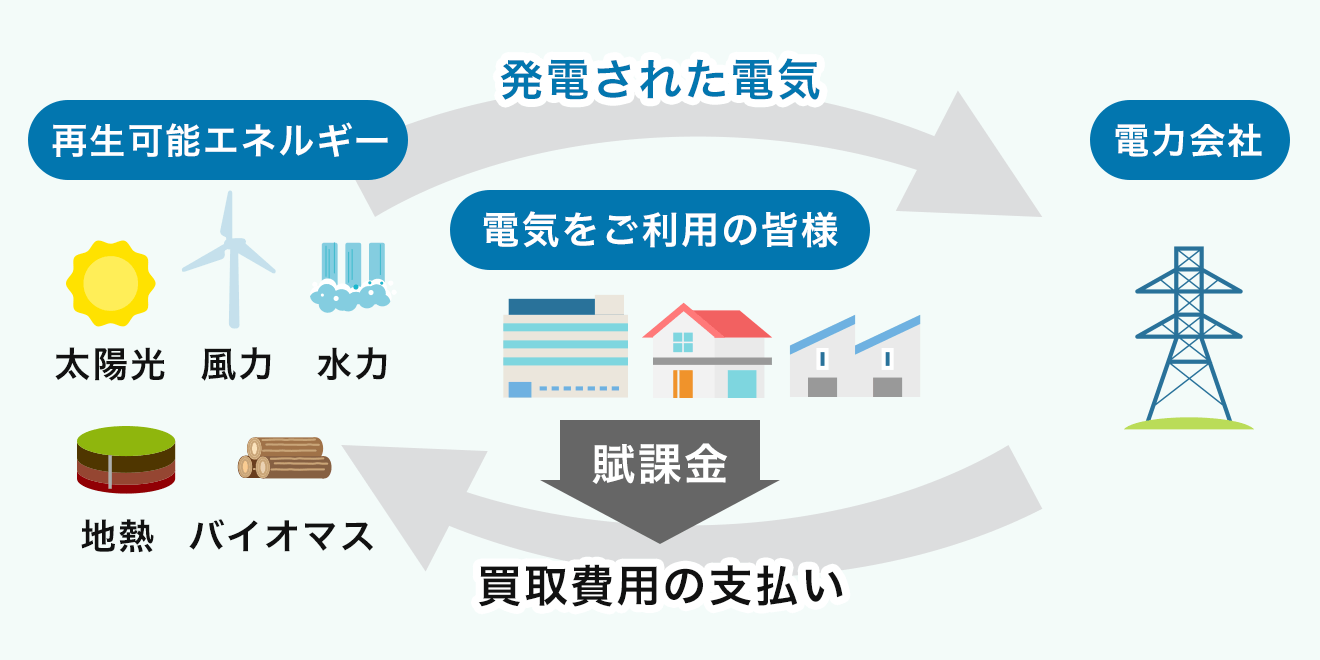

固定価格買取制度(FIT:Feed-in Tariff)は、再生可能エネルギーの普及を目的に、2012年7月1日から施行された国の制度です。

この制度では、太陽光や風力などで発電された電力を、電力会社が一定の価格で一定期間買い取ることが義務づけられています。

産業用太陽光発電の場合、FITにより20年間、申請時に定められた売電単価で電力を販売することができます。

売電単価(FIT価格)は、経済産業省の「調達価格等算定委員会」によって毎年度見直され、設備の導入コストや市場動向を基に設定されています。

なお、FITの対象となる再生可能エネルギーには、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスです。

売電単価は年々下落しています

太陽光発電のFIT(固定価格買取制度)による売電単価は、再エネ機器の価格低下と国民負担の抑制を目的に、毎年度引き下げられる傾向にあります。

制度開始当初の2012年、10kW未満の住宅用は42円/kWh、10kW以上の産業用は40円/kWhと非常に高額でした。しかし、導入コストの低下に伴い、売電単価も段階的に下がってきました。

2025年度の最新FIT単価は10kW以上50kW未満が10円/kWh、50kW以上が8.9円/kWhとなります。

250kW以上の案件では、発電コストと市場競争を反映する入札制度が適用されており、事業者は応札によって売電単価が決まる仕組みです。

改正FIT法(2017年4月施行)の背景とポイント

太陽光発電の導入が進む中、制度開始から数年でいくつかの問題点が浮き彫りになりました。これを受け、2017年4月に改正FIT法が施行され、制度の運用ルールが大きく見直されました。

主な課題と背景

- 再エネ賦課金の増加による国民負担の拡大

- 認定を取得したものの、着工されない未稼働案件の増加

- 近隣住民とのトラブルが多発

これらの問題を解決し、再生可能エネルギーの健全な普及を促すために制度改正が行われました。

変更点①:認定制度の変更

変更点②:O&M(保守・管理)の義務化

変更点③:運転開始期限の導入

変更点④:旧制度認定者の扱い(みなし認定制度)

変更点⑤:250kW以上の案件への入札制度の導入

この中でも「事業計画認定制度」は大きな変更点です。導入時には、「再生可能エネルギー発電事業計画書」の提出が必要となり、発電設備の仕様、所在地、合計出力に加え、メンテナンス体制や安全対策なども詳細に記載する必要があります。

現在でもこの改正FIT法は、産業用太陽光発電を導入する際の基本ルールとして機能しており、事業者には長期安定稼働と地域との共存が求められています。

事業計画策定ガイドライン (太陽光発電)投資型太陽光発電のメリットは縮小傾向、自家消費型が主流に

近年、FIT単価の下落や政府の自家消費型導入促進により、投資目的での全量売電モデルは経済的メリットが小さくなりつつあります。

工場やオフィスといった電力使用量の多い施設にとっては、電力コストの削減に直結する自家消費型太陽光発電のほうが、投資回収期間が短くなる傾向があり、導入が進んでいます。

とはいえ、投資型太陽光発電のメリットが完全になくなったわけではありません。

売電期間と価格が20年間固定されている安心感

太陽光発電のFIT制度では、事業認定を受ければ、国が定めた売電価格で20年間の買取が保証されます。これは、他の投資商品と比べても非常に安定性が高い特徴です。

例えば、不動産投資では空室リスクや賃料下落があり、コインランドリーなども集客が前提です。 その点、太陽光発電は顧客の動向に左右されず、一定の発電量があれば収益が得られるため、リスク分散を重視する法人にも選ばれています。

また、自然災害リスクについても、近年は売電保証付きの自然災害保険や、機器に対する長期保証(10〜15年)が標準的になっており、リスクを事前に軽減する手段も整っています。

システム価格の下落により、利回りを確保しやすい

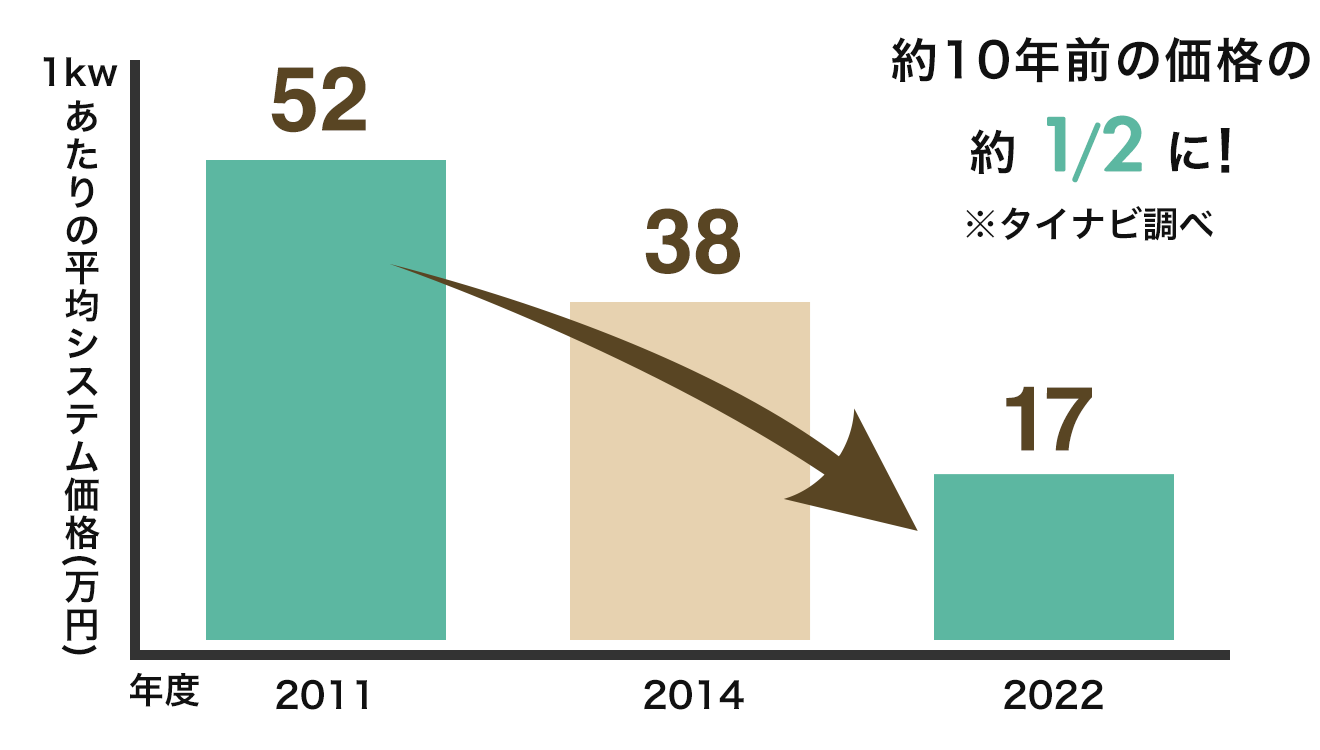

売電単価が年々下がっている一方で、太陽光発電システムの導入価格も大幅に下落しています。 例えば、2011年頃と比べると導入コストは約3分の1程度まで下がっているという調査もあり(タイナビ調べ)、一定の利回りは維持されています。

案件によっては表面利回りで10%前後を見込めるケースもあり、地方の遊休地などを活用した低コスト導入により、採算性が高まることもあります。

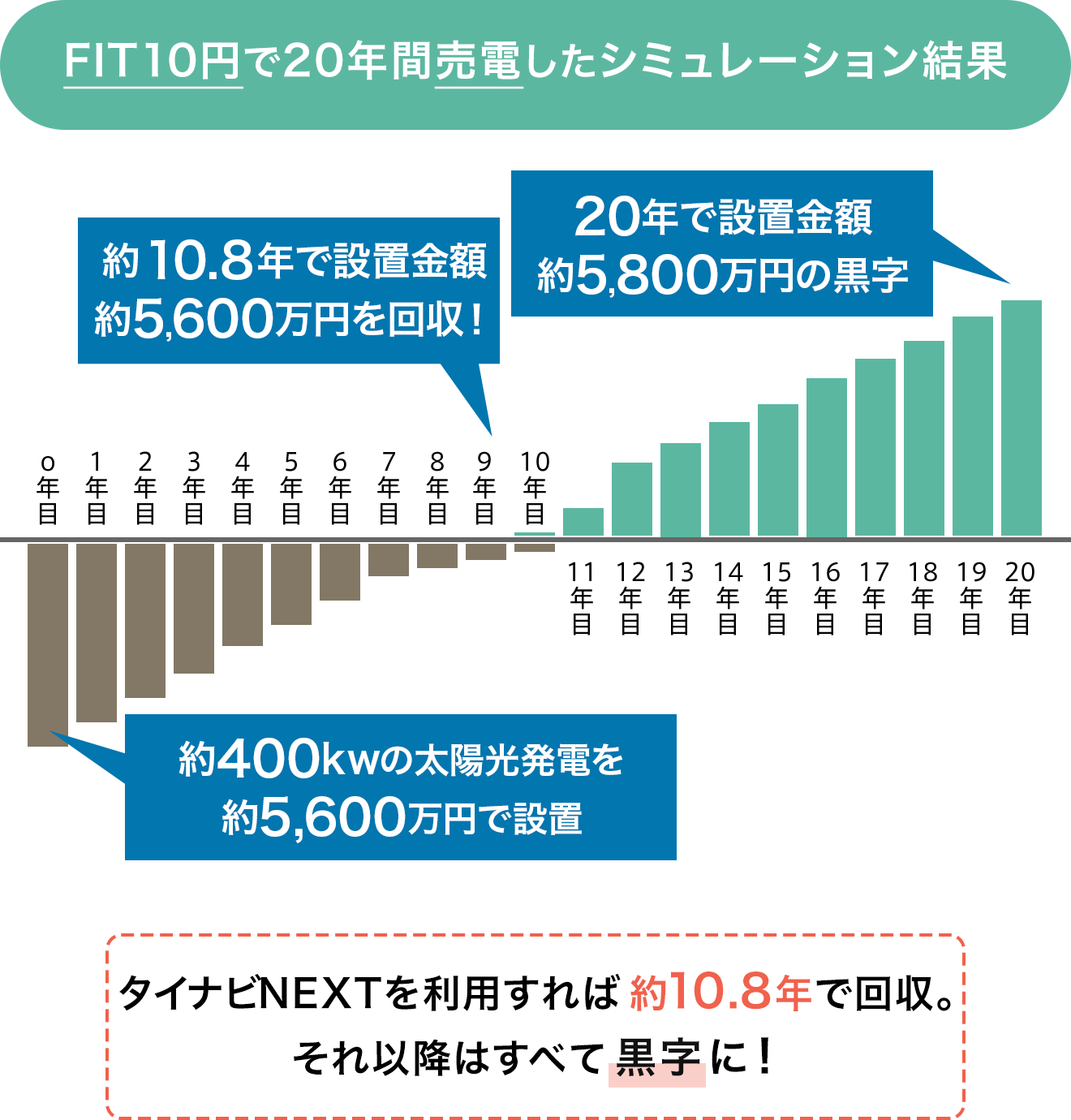

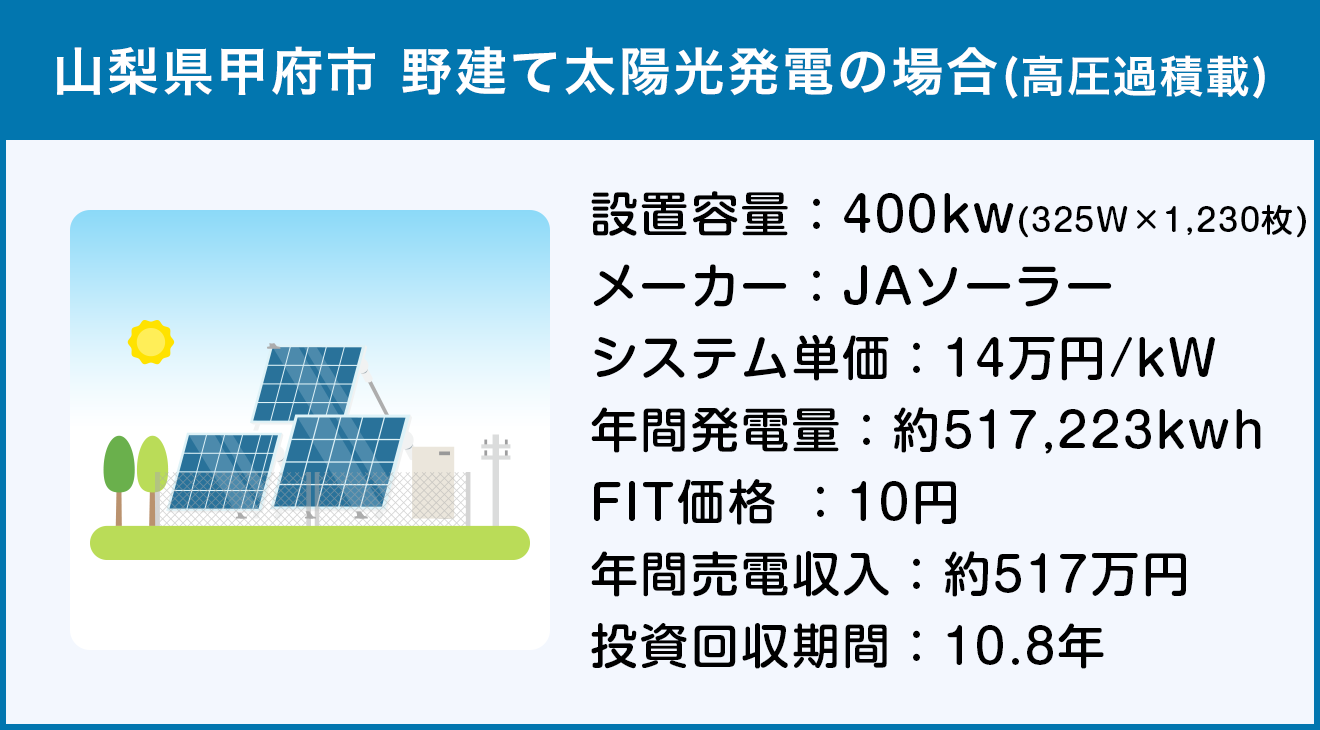

約10年で初期費用を回収できるケースも

実際の導入条件によりますが、売電収益のシミュレーション結果では、約10年前後で初期費用の回収が見込めるケースも存在します。

ただし、日射量、土地代、系統連系費用、O&Mコストによって大きく変動しますので、正確なシミュレーションを行ったうえで判断しましょう。

今後も投資型は一定のニーズを持ちつつも、電気料金の削減効果や補助金活用、税制優遇といった面で、自家消費型のほうが経済的メリットは高まりやすくなっています。

長期的に収益を得たい方、遊休地活用を検討している企業にとっては、投資型太陽光発電も依然として有効な選択肢です。