燃料費の高騰や電気料金の値上げが続く中、工場やオフィスビル、店舗など不動産を管理している事業者の方々にとって「エネルギーコストの削減」は切実なテーマと言えるでしょう。

そんな中、注目されているのが産業用太陽光発電の導入です。

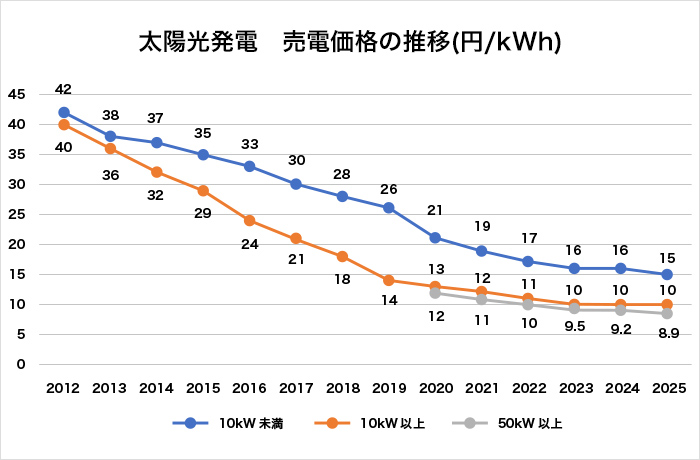

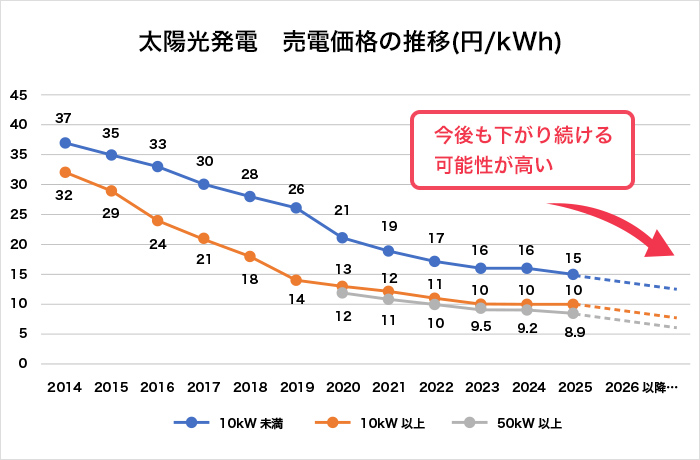

ひと昔前までは、高い売電価格(FIT)を利用して「発電した電気を売って収益化を図る」という方法が主流でしたが、売電価格は2012年のFIT制度開始時から13年間で40円/kWhから9.2〜10円/kWhと4分の1以下にまで下がってしまっているのが現状です。

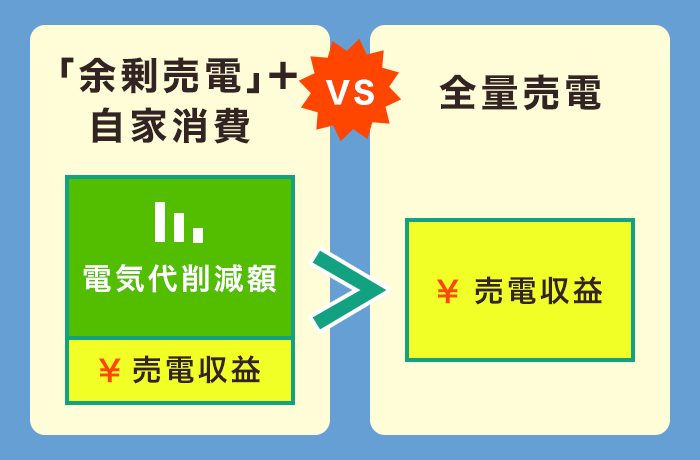

こういった売電単価の下落と、昨今のエネルギーコストの高騰により、自家消費による電気代を削減していく方向性がより大きなメリットを生むようになってきました。

しかし、企業規模や使用電力量によっては、まだまだ売電メリットが大きいケースも存在するため、一概に「どちらが絶対に良い」とは言い切れません。

そこで、今回は産業用太陽光発電において、売電と自家消費、どちらがお得なのか、太陽光発電の専門家である佐伯淳二が実際にシミュレーションを行い分かりやすく解説していきます。

エネルギーコストの削減や収益アップを検討している事業責任者の方はぜひ参考にされてください。

産業用太陽光発電は売電 と自家消費どちらがお得?

売電した方がお得なのか、それとも自家消費をメインにする方がお得なのかは、企業の電力使用量や建物の規模、屋根や敷地の広さなどによって異なります。

たとえば、日中の消費電力が大きい工場であれば、発電した電力をそのまま使い電気料金の削減幅を大きくした方がメリットがあると言えます。

一方で、十分な太陽光発電刹日容量を確保できる大規模物流倉庫などでは、自家消費では使いきれないほどの電力を発電できる余裕があるため、余剰分を売電に回すことで追加の収益を得る方向性がお得と言えるでしょう。

近年の電気代や燃料代の高騰により、「自家商品のメリットが売電収入を上回る」という意見も増えてきていますが、事業形態や運営方針によって売電か自家消費のどちらがお得なのかは変わるのが実情です。

そのため、「電気代が高騰しているから自家消費が良い」と安易に決断してしまうのではなく、自社の電力商品パターンや太陽光発電設備の設置条件を十分に洗い出し、投資回収シミュレーションを行って判断していくのがおすすめです。

燃料費高騰で企業の電気代が不安定に

不安定な世界情勢の中、燃料価格の高騰が続いています。

それに伴い、全体の7割以上を火力発電に頼っている日本の電気代も高騰が続いています。

一般的な家庭以上に先が見えないほどの不安定さを突きつけられているのが、企業です。

たとえば、月間の電気料金が50万円の工場が、昨今の燃料高騰によって支払い額が1割〜2割増えるケースも珍しくありません。

企業の場合、こういったエネルギーコストの増加は、利益を圧迫するだけではなく、設備投資のための資金や人件費などにも大きな影響を与えます。

そんな不安定な状況下で「自社で発電がある程度できれば、高い電気を買う必要がなく、電力高騰の影響を受けにくいのではないか」という期待から、再び注目を集めているのが産業用太陽光発電です。

太陽光発電は自家消費のメリットが売電の収入を逆転

ひと昔前までは、産業用太陽光発電と言えば「売電による収益」が注目を集めていました。

FIT制度が始まった2012年頃の売電単価は40円/kWhと高かったため、発電した電気を全て売電した方が収益メリットが大きかったのです。

現在は2025年の売電単価はわずか9.2円(※50kW以上250kW未満)〜10円(※10kW以上50kW未満・地域活用案件限定)と下がってしまっています。

一方で、電気代は高騰が続いています。

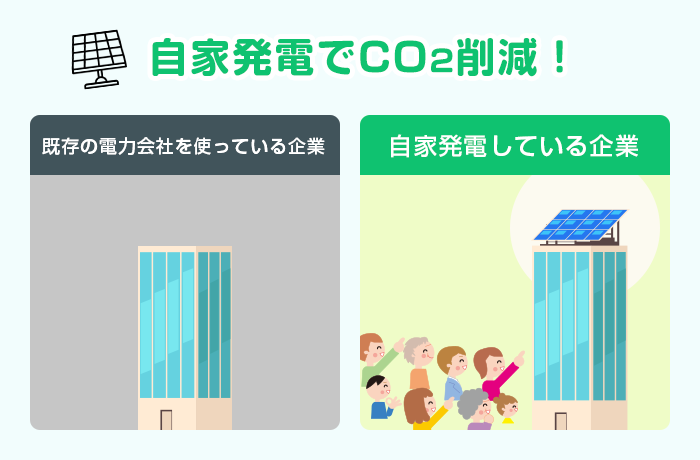

そのため、以前のように「余剰電力を売って利益を得る」というモデルよりも、「自家消費によって電力購入費を削減する」方が得になるという企業が増加してきているのです。

たとえば、電気料金が1kWhあたり20円から25円まで上昇している一方で、売電単価が15円台に落ち込んでしまった場合は、自社で使う方が1kWhあたりの経済効果が高くなります。

また、日中に電力消費が活発になり、消費電力量が増えるオフィスビルや店舗の場合は、発電した分を建物内で自家消費することの方が経済的メリットが高くなります。

こうした背景があり、単に「売電するため」の産業用太陽光発電から「自社の電力を賄うため」へと企業の導入目的がシフトしてきているのです。

企業規模や電力消費量に応じて選択する必要がある

売電か自己消費かを判断する際には、企業の規模や業態、電力をどのように使用しているのかが大きく関わってきます。

実際に売電収入の方が有利なケースと、自家商品でのコスト削減効果が大きいケースをそれぞれ具体的に比較してみましょう。

大規模施設の場合:売電収入の方が有利なケース

大規模施設を持つ企業の場合、設置している産業用太陽光発電による発電総量が、自社での消費量を大きく上回る可能性が高いです。

たとえば、屋根面積や敷地が広いのにもかかわらず常時稼働するような機器が少なく、電力使用量がそれほど大きくない大規模物流倉庫や大型配送センターなどがその典型例です。

特に昼間に作業員があまり駐在しない倉庫や、夜間の稼働がメインで日中にそこまで電力を商品しないような物流拠点は、売電収入によるメリットの方が大きいと言えます。

他にも次のような施設や企業などは売電収入によるメリットが大きくなる可能性が高くなります。

- 大規模商業施設、ショッピングモール

- 大型スポーツ施設、イベント会場

- 宿泊施設

- テレワークや外出の多いオフィス・事業所

一方で、大規模施設であっても、食品加工工場や電子部品製造工場など、屋根面積や敷地が広くても、稼働時間の多くが日中に集中している場合や、大型の機械設備や空調装置を日中にフル稼働させなければならないような施設の場合には、売電よりも電気代削減の方が効果的です。

中小規模施設の場合:自家消費でのコスト削減効果が大きいケース

中小規模の工場や店舗、オフィスなどでは、日中に使う電力量が多い一方で、屋根や敷地面積も限られていることが多いです。

こういった中小規模施設の場合には、多くの余剰電力を生むほどの太陽光発電設備を設置できないため、売電収入よりも「自家消費で電気代を減らす」ことの方がメリットが大きくなります。

一方で、昼間には事務作業や軽い出荷準備程度で、機械設備のフル稼働が夕方から夜間に集中している中小規模の工場や倉庫、夜間シフトでラインを回す小規模食品加工工場などは、自家消費よりも売電の方がメリットが大きくなる可能性があります。

他にも次のような中小規模の施設や企業なども同様です。

- イベントや催事が中心のホールや小規模展示場

- 常駐スタッフが少なく必要最小限の稼働となっている小規模物流拠点

- 短時間営業の飲食店やカフェ(特に夜営業がメインの業態)

- 平日休業の施設や店舗

中小規模の施設や企業の場合、蓄電池をセットで導入すると、日中だけではなく、その他の時間帯や休日にも発電した電気を活用することが可能となり、電力購入量をさらに削減することが期待できます。

太陽光発電のFIT売電価格が安くなった理由

ひと昔前に産業用太陽光発電が普及し始めたころ、国は高い売電価格を設定して産業用太陽光発電への投資意欲を高め、多くの事業者を市場に引き込みました。

しかし、時代が進むにつれて、太陽光発電設備の導入コストは下がり、再エネ賦課金は増加。

それにともない、国が高い売電単価を維持し続けることが困難となってしまったのです。

また、世界的にも、太陽光発電の投資リスクが下がったことから、参入障壁が低くなりました。

結果として、国は売電単価を段階的に引き下げ、最終的には自家消費や新たな制度(FIPなど)へ移行する方向性を示すようになったのです。

実際にFIT制度が開始された2012年より下表のように売電単価はどんどん下がっています。

| 10kW以上2000kW未満 全量買取り (1kWhあたり・税抜) | |

|---|---|

| 2012年 | 40円 |

| 2013年 | 36円 |

| ~ | ~ |

| 2019年 | 14円 ※500kW未満まで |

| 2020年 | 13円 ※10kW以上50kW未満・地域活用案件限定 12円 ※50kW以上250kW未満まで |

| 2021年 | 12円 ※10kW以上50kW未満・地域活用案件限定 11円 ※50kW以上250kW未満まで |

| 2022年 | 11円 ※10kW以上50kW未満・地域活用案件限定 10円 ※50kW以上250kW未満まで |

| 2023年 | 10円 ※10kW以上50kW未満・地域活用案件限定 9.5円 ※50kW以上250kW未満まで |

| 2024年 | 10円 ※10kW以上50kW未満・地域活用案件限定 9.2円 ※50kW以上250kW未満まで |

また、FIT価格が低下した理由として、次の2つの点も忘れてはいけません。

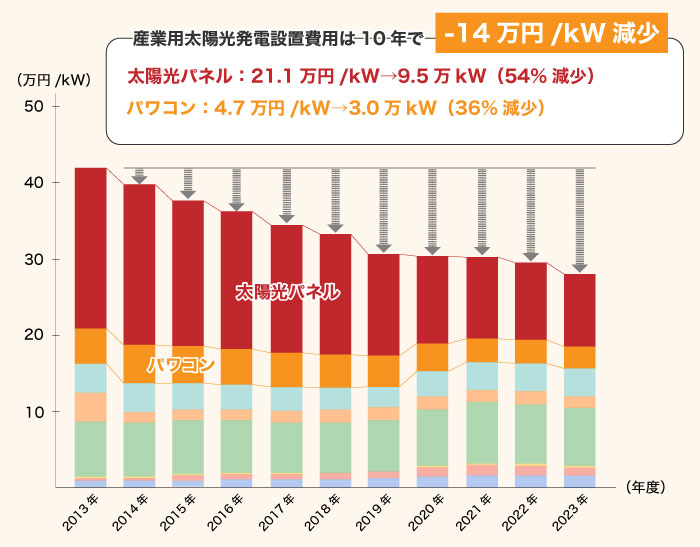

- 売電価格の低下とともに設備費用も安くなったため

- 再エネ賦課金を抑制するため

売電価格の低下とともに設備費用も安くなったため

FIT制度がスタートした2012年当初は、太陽光パネルやパワーコンディショナなどの設備が非常に高額でした。

そのため、高い売電価格を設定しないと、事業者にとって投資回収が難しく、参入事業者を増加させることが難しかったのです。

しかし、太陽光発電技術の進歩や、大量生産が進むにつれて、主要機器の価格は一気に下落。

たとえば、10年前に1kWあたり40万円以上かかっていた導入費用が、2025年では半額以下の1kWあたり10万円〜20万円程度になっているケースも少なくありません。

設備が安くなった以上、そこまで高い売電価格を設定しなくても事業者は十分に投資回収をすることができます。

高い売電価格を設定しなくとも事業者が参入するようになったため、それに伴い売電単価は年々減少していったという経緯もあるのです。

再エネ賦課金を抑制するため

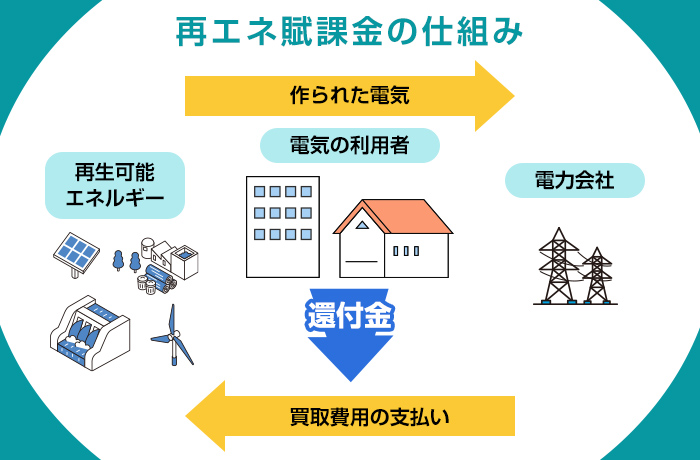

驚かれるかもしれませんが、FIT制度による再生可能エネルギーの買い取りを続けると、そのコストは電気料金に上乗せされる形で国民全体が負担する構造になっています。

これがいわゆる再エネ賦課金です。

太陽光発電の普及が進むにつれて、この再エネ賦課金の額は年々増加しているのが現状です。

国としては、再エネ賦課金額が大きくなりすぎると企業や家庭への負担が大きくなり、さまざまな経済的な影響が懸念されます。

そのため、国は新規参入者の売電価格を引き下げることで、将来の賦課金総額の増加を抑えようとしているという訳です。

こうした国の政策的な意図もあり、2012年当初に比べて現在のFIT単価は大幅に低くなっています。

今後は、さらにFIP制度などへの移行が進むことで、そもそものFIT制度(買取価格の一定保証という仕組み)自体が大きく変化していく可能性があります。

売電せずで100%自家消費した場合の収益はどのくらい?

売電価格で得られる利益ではなく、自家消費した場合にどれぐらいの経済メリットになるのかを具体的な数値でシミュレーションしてみましょう。

法人向け電気料金単価を32円/kWh(再エネ賦課金・燃料調整費込み)として、産業用太陽光発電の容量を460kW(パワコン容量)とした場合で考えてみましょう。

以下がシミュレーション条件になります。

■ 太陽光発電仕様

| 太陽光発電システム容量 | 460kW (パワコン容量) |

|---|---|

| 年間予想発電量 | 510,000kWh |

■ 蓄電池仕様

| 蓄電池容量 | 100kW |

|---|---|

| 蓄電池出力 | 29.7kW |

| パワコン出力 | 40kW |

| 契約最大需要電力削減値 | 40kW |

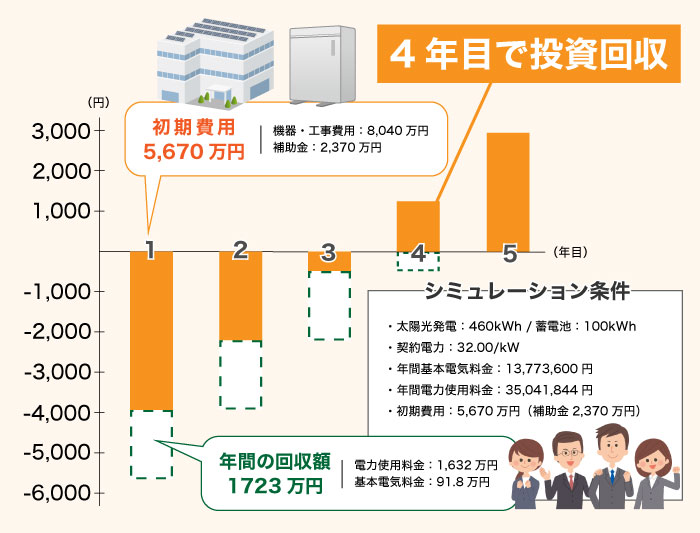

■ 太陽光発電設備・蓄電池導入費用

| 機器・工事費用(税込) | 8,040万円※1 |

|---|---|

| 補助金 | 2,370万円※2 |

| 初期費用総額(税込) | 5,670万円 |

※1太陽光発電460KW導入金額(14万円×460KW)+蓄電池100KWH導入金額(16万円×100KW)の合計

※2二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(2023年度のストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業補助金を活用した場合)

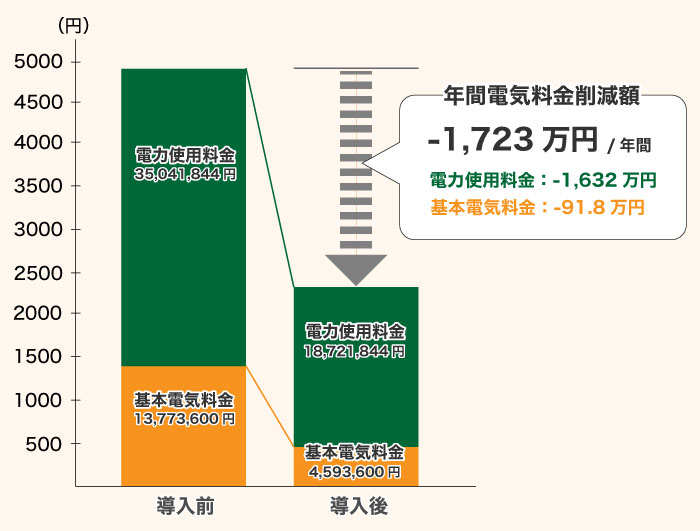

■ 太陽光発電設備・蓄電池 導入前の電気料金

| 契約電力 | 32.00円/kW |

|---|---|

| 年間基本電気料金 | 13,773,600円 |

| 年間電力使用料金 | 35,041,844円 |

| 年間電気料金の合計 | 48,815,444円 |

※太陽光発電設備と蓄電池を導入したことによりピークカットが行われ、契約最大需要電力が下がり、年間基本電力料金が下がります。

得られる経済メリットは以下のようになります。

※本シミュレーションは、2023年5月現在の燃料調整費用を採用しております。あくまでも自家消費率100%での例になりますのでお客様の物件の電気料金単価・電気使用料及び電気の使い方でシミュレーションが大きく異なります。ご契約前には必ずシミュレーションを設置物件毎に販売企業様より作成してもらう事が重要です。

太陽光発電設備・蓄電池 導入後の電気料金削減

| 契約電力 | 600kW → 560kW (-40kW) |

|---|---|

| ①年間基本電力量削減 | -91.8万円 |

| ②年間電力使用料金削減 ※自家消費率100%の場合 | -1,632万円 |

| ①+②年間電気料金削減合計 | -1,723万円 |

※()内は導入前と導入後の差

太陽光発電設備を導入し、蓄電池を導入すると、電気料金が年間1,732万円も削減できました。

最後に、補助金差し引き後の初期費用総額(5,670万円)を、電気料金削減額で割ると、初期費用の回収年数が算出されます。

初期費用の回収年数

- 5,670万円(初期費用総額)÷ 1,732万円(年間の電気料金削減額)= 3.3年

およそ3.3年で初期費用が回収可能となりました。

2024年は電気料金がかなり高騰している影響により、投資回収期間はより短くなっております。

今後、更に値上がりが継続すればより短い投資回収期間が見込まれる可能性もあります。

※回収期間が短くなった背景は電気料金の高騰です。近年は電気の燃料費が高いので、太陽光発電を使うと値上がりした電気代を回避できます。

これから太陽光発電を始めても大丈夫?

FIT価格が下がり続けている現状を聞くと、「太陽光発電にもう収益性は期待できないのでは?」と不安になる方も多いかもしれません。

しかし実際には、電気料金の高騰と、太陽光発電設備の初期費用の低下により、太陽光発電の導入メリットが年々大きくなっていると言えます。

特に、自家消費をメインに考えるなら、高い売電単価が期待できなくても十分に投資回収が狙えるため、これから太陽光発電を始めても全く問題ありません。

今後のFIT売電はどうなる?

FIT制度は、2012年の開始から段階的に売電単価が引き下げられてきており、今後も国の方針として再エネ賦課金の抑制や太陽光発電設備の価格や参入障壁の低下を理由に引き下げが続くことが予想されます。

そのため、これからの時代は、広大な屋根や土地を利用して十分な発電量を確保できたり、日中の使用電力が少なく余剰電力が多い企業以外は、ひと昔前のような「産業用太陽光発電を導入し、売電収入で収益をあげる」ということはより難しくなっていくことでしょう。

FITが終了するとどうなる?

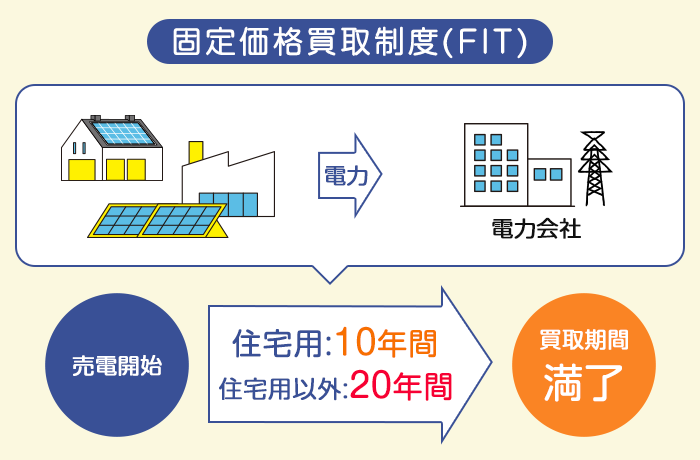

FIT制度は産業用太陽光発電設備を導入してから20年という期間が決められています。(※家庭用太陽光発電の場合は10年)

それを過ぎると卒FITと呼ばれ、売電価格は大きく下がってしまいます。

そのため、卒FITになってしまった場合、他社との直接契約(PPA)や、自家消費への切り替え、FIP制度への移行などが取れる選択肢となります。

卒FITの場合、売電収入で収益を上げるよりも圧倒的に自家消費への切り替えのメリットが多くなるので、どのような選択をするか迷ったら、自家消費への切り替えをまずは検討してみるのがおすすめです。

将来的には企業同士での電力売買(P2P)なども普及してくる可能性もあります。

このように、産業用太陽光発電は時代の流れや政府の方針、などによって取れる最適な選択が異なるので、情報収集などを怠らないようにしましょう。

産業用太陽光発電の今後はどうなる?

売電価格の低下と燃料代の高騰、そして太陽光発電設備費用と参入障壁の低下は、太陽光発電を取り巻くビジネス環境を大きく変えました。

もはや売電一択の時代ではなく、企業や施設で発電量を最大限活用し、電気代の削減量で利益を増やす「自家消費型」が今後の産業用太陽光発電の主流になることが予想できます。

また、首都直下型地震や、南海トラフ大地震、台風や豪雨、洪水、など災害への備えというニーズも年々高まってきています。

一方で、投資用としての産業用太陽光発電も完全に消えてしまうわけではありません。

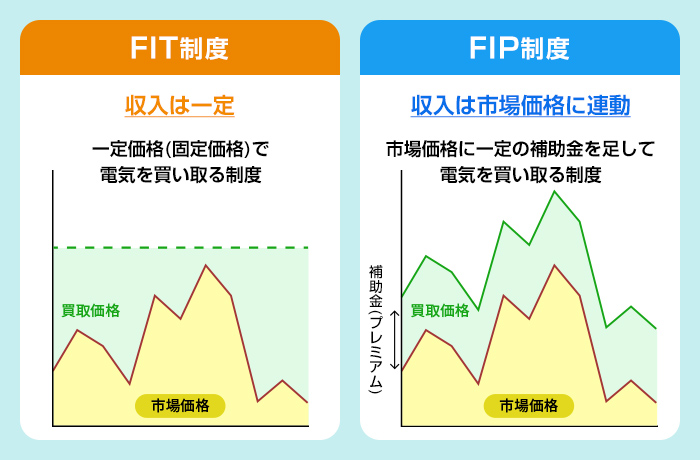

FIT制度の代わりにFIP制度が始まり、市場価格連動型の新しい売電が注目されています。

大規模案件を手掛けられる企業や空き地を活用できる事業者にとっては、依然として産業用太陽光発電による売電収入が収益源となり得る可能性もあるのです。

このように、今後は自家消費を基本としつつ、FIP制度など複数の選択肢を比較検討し、「こうすれば良い」というノウハウ主導の状態から、自社にとってメリットの高い方向で産業用太陽光発電を活用していく「企業主導」の時代へと移行していくと考えられます。

自家消費型太陽光発電が増えていく

売電単価に頼ることなく、発電した電気を自分たちで使う「自家消費型」での産業用太陽光発電の導入は、安定した企業経営には不可欠な時代になってくるでしょう。

実際に昼間に多くの電力を必要とする工場やオフィスでは、電気代高騰のリスクを避けつつ、安定した工場・オフィス稼働をすることが可能になります。

毎月の電気代の増減を気にしてしまう精神的負担からも解放されます。

中でも公共性の高い施設や商業施設では、停電時の非常用電源としての活用も期待されるため、BCP対策の観点から導入が進むことが予想されるでしょう。

また、ESG投資などをはじめ、企業活動がいかに社会貢献を行っているのかがますます重視される時代になってきています。

積極的に再生可能エネルギーを活用する企業姿勢は社会的評価を高める要因にもなっていくでしょう。

このように「売電収入によって収益をあげる」という投資対象としての産業用太陽光発電ではない形で、今後も産業用太陽光発電を導入する企業は増えていくことが予想できます。

今からの投資用太陽光はFIP対策で伸びる可能性がある

売電単価の低下により、売電で利益を得る「投資型」の産業用太陽光発電が完全になくなったわけではありません。

FIT制度(固定価格買取制度)に代わる形でFIP(Feed-in Premium)制度が導入され、新たな仕組みで売電できる仕組みが整備され始めており、新たな売電チャンスとして注目を集めています。

FITとFIPの特徴と違い

FIT制度は国が再生可能エネルギーを普及させるため、事業家が参入しやすくなるような高い売電単価で長期間電気を買い取る仕組みでした。

一方でFIP制度は、市場で決まる電力の市場価格と、国があらかじめ定めた基準価格により受け取れる収益が決まる仕組みです。

具体的には再生エネルギー発電事業者が市場価格で電気を売却した際に、国があらかじめ定めた基準価格(FIP価格)との差額分を上乗せして受け取れる、という仕組みです。

国があらかじめ定めた基準価格(FIP価格)は変わらないので、電気の市場価格が上がればあがるほど、再生エネルギー発電事業者は、市場価格での売却利益と合わせてFIP価格と市場価格の差額分を受け取ることができます。

価格変動によりこの差額分がいくらになるのか、市場価格がいくらになるのかが変わるため、FIT制度ほどの安定性は期待できませんが、市場を読み正しく運用できれば今後もFIP制度を使って産業用太陽光発電で売電収入を得ることができるということです。

FIP制度の対象者

FIP制度は、主に一定規模以上の再生可能エネルギー発電事業者を対象に設計された制度であり、現状では、1,000kW以上の大規模発電所などが優先的にFIP制度へと移行できるように制度設計が行われています。

そのため、10kW〜50kW程度の小規模の再生可能エネルギー発電事業者はいまだFIT制度の適用が中心であり、小規模設備にはFIP対象外や選択不可のものがあるのが実情です。

国としては大規模な事業者から段階的にFIP制度へとシフトさせ、徐々に対象を拡大していく方針を示しているため、今後小規模事業者も対象となると思われます。

産業用太陽光発電の自家消費を最大限活用するポイント

「自家消費型」で産業用太陽光発電を導入する際は、単にパネルを設置して終わりではなく、いかに発電した電気を無駄なく使い切るかが収益性を大きく左右します。

また、初期費用をいかに早い期間で回収するかどうかも重要なので、いかに初期費用を安く抑えるか、という観点も重要です。

もし自社で自家消費を目的に産業用太陽光発電の導入を検討しているのであれば、ぜひ次の3つのポイントを抑えた上で導入、運用を実施してみてください。

- 一括見積もりで最適なソーラーパネルを選定する

- ソーラーパネルの向きを考慮する

- 補助金制度を活用する

- 太陽光発電と蓄電池をセットで導入する

それぞれのポイントについて一つひとつ詳しく見ていきましょう。

一括見積もりで最適なソーラーパネルを選定する

産業用太陽光発電メーカーは数多く存在します。

メーカーによって太陽光パネルの変換効率や耐久性、保証期間が異なるため、同じ発電容量であっても価格はまちまちです。

分かりやすく言えば、同じような条件で比較しづらいのです。

おそらく自分たちで比較しようと思っても、どれを選べばよいのか、いまいち決め手に欠けてしまいます。

そんな時におすすめしたいのが、一括見積もりです。

一括見積もりを利用すれば、複数の施工業者から提示されるプランや見積もり内容を比較し、最も自社の予算感に合う、適した仕様の産業用太陽光発電を選ぶことができます。

家庭用太陽光発電とは違い、産業用では設置面積や負荷条件が企業によって異なるため、もし自社に合わないものを選んでしまうと、初期費用が無駄に上がってしまったり、導入後も期待したほどの電気代削減効果が得られない可能性もあるのです。

逆に、適切な業者を選べば、初期費用が思ったよりも安く抑えられたり、導入後のメンテナンスや保証対応も含めて長期的な安心感を得ることができます。

たとえば、発電量シミュレーションの精度が高い施工店に依頼すれば、実際の稼働率や回収期間をより現実的に把握できるでしょう。

タイナビNEXTを使えば、複数の産業用太陽光発電業者から一括で見積もりや提案を受け取ることが可能です。

産業用太陽光発電の導入を検討している方は、まずは以下のフォームより一括見積もり依頼をしてみてください。

補助金などの活用なども見積もりと合わせて相談できます。

ソーラーパネルの向きを考慮する

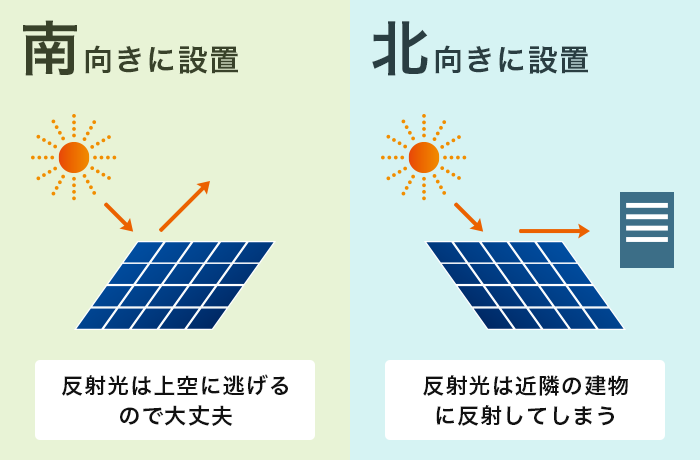

太陽光発電の発電量はパネルの向きや角度に大きく左右されます。

一般的に南向きが最も効率的な発電ができるとされていますが、建物の形状や影をつくる周囲の遮蔽物(しゃへいぶつ)、屋根の勾配などによっては十分な発電ができない場合もあります。

一方で、東西にパネルを分割して設置し、朝と夕方の発電量を増やすことで日中の発電ピークを逃がす方法も有効です。

事業所の稼働時間帯が早朝から夕方までの場合には、このように東西配置でより長い時間帯で発電量を稼ぐ案も検討するとよいでしょう。

単純に「南向きがベストだから」と決めつけずに、実際の電力の使用パターンや日射角度、建物の形状や周囲の環境などを精査して設置方向や角度などを決めていくことが重要です。

細かいですが、こういった工夫の積み重ねが、自家消費量の最大化につながります。

補助金制度を活用する

産業用太陽光発電の初期費用を抑えるために、国や自治体が提供する補助金も検討すべきです。

補助金を活用すれば初期コストを抑えられ、投資回収期間を大幅に短縮できます。

たとえば、自治体独自の再エネ導入助成金や、経済産業省関連の支援事業など、時期や地域によってさまざまな補助金制度が実施されているので、活用しない手はありません。

補助金の申請にはいくらかの手間がかかる場合もありますが、適用されれば数十万円から数百万円単位で費用負担が軽減される可能性があります。

まずは自社の建物を管轄する自治体と国のHPなどで産業用太陽光発電の導入に関する補助金制度の有無を調べてみましょう。

太陽光発電と蓄電池をセットで導入する

産業用太陽光発電の自家消費率を最大限向上させるためには蓄電池の導入が必要不可欠です。

蓄電池と併用すると、日中に発電した電気を貯めておき、発電できない夜間や早朝に使えたり、停電時にバックアップ電源として活用できるといったメリットがあります。

たとえば、夜間に残って仕事をしなければならない場合などは、蓄電池に貯まった電力を使えば、わざわざ購入する必要がありません。

自家消費率を向上させ、電力購入費を下げることが可能です。

蓄電池導入のメリットは、夜間などに稼働のある会社であればより大きくなります。

ひと昔前とは違い蓄電池の価格も以前に比べて大きく低下していることや、産業用太陽光発電と蓄電池のセット導入に適用される補助金もあるため、よりお得に導入できる可能性があります。

ただし、家庭用などとは違いどの容量が良いかが判断しづらかったり、パワコンとの組み合わせや相性など検討項目がいくつかあるため、実績のある業者や専門家に相談して産業用太陽光発電と一緒に導入を検討するのがおすすめです。

自家消費か売電か、自社に最適な方向性で産業用太陽光発電を導入しよう!

世界的な燃料費高騰や、それに伴う電気料金の上昇、など企業経営をする上で不安定な情勢が続いています。

そんな中で、自家消費による電気代の大幅な削減効果から、産業用太陽光発電の導入が1つの解決策として再び注目を集めています。

かつてのような売電による収益を期待しにくい時代ですが、電力購入費を削減する効果はむしろ上昇傾向にあり、太陽光発電の設備導入費用の値下がりと合わせて、総合的な導入メリットは大きくなってきています。

また、FIT制度に代わる新たな「FIP制度」の登場によって今後は売電による新たな収益の可能性も出てくることでしょう。

このように、企業規模や使用電力量に合わせて自社に最適な目的で産業用太陽光発電を導入することで、電気代の高騰などに影響を受けることなく、安定した電力供給と収益確保の両立が期待できます。

もし「自社で産業用太陽光発電の導入を検討している」という場合は、ぜひ以下フォームより、まずは複数社からの見積もりを取ってみて、どれぐらいの価格で導入ができるのか、どのような仕様の太陽光発電が最適なのかあたりをつけてみてください。

タイナビでは一括見積もりと合わせて補助金など導入にあたっての相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

よく読まれている記事

太陽光発電はBCP対策に使えるか? 自家発電システムをもつべき理由

太陽光パネルにはどんな種類がある?素材や形状の特徴

【2026年最新版】法人向け太陽光発電関連の補助金情報一覧!申請時の注意点なども徹底解説

太陽光発電に必要な土地の広さと規模は?発電量の目安や設置面積の考え方を解説

使わなくなった農地を有効利用!太陽光発電に転用するためのメリットや注意点

10kW以上太陽光発電「50kWの壁」で変わる手続きと管理コスト