近年、自社で使用する電力をまかなうことを目的に、自家消費型太陽光発電を導入する工場が増えています。

なぜなら、太陽光発電は広い屋根を持った工場への導入に適しており、電気代の削減や再生可能エネルギー利用による脱炭素経営にも貢献できるからです。

しかし、初期費用が高額なため、投資額に見合う効果が得られるかどうかに悩む企業も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、工場における電力使用に関する課題を踏まえたうえで、太陽光発電を導入するメリットやデメリット、導入手順、注意点などについて解説します。

工場における電力の主な課題

製造業において、電力は生産活動を維持するために必須のインフラです。

しかし近年では、電気料金の高騰やエネルギー市場の不安定化、脱炭素化の動き、自然災害による停電リスクなど、工場を取り巻く電力環境は大きく変化しています。

ここでは、多くの工場が直面している4つの課題について解説します。

- 電気料金の高騰・変動による経営圧迫

- 電気料金が高い時間帯に使用が集中

- 脱炭素経営への対応

- 増える自然災害や停電リスクへの対応

以下で、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

電気料金の高騰・変動による経営圧迫

燃料費の高騰や為替変動、さらに電力需給の逼迫を背景に、電気料金は年々上昇傾向が続いています。

とりわけエネルギー消費量の大きい工場では、その影響が顕著であり、年間で数百万円から数千万円に及ぶコスト増加に直面するケースも少なくありません。

加えて、電気料金の変動幅は拡大しており、将来的なコスト予測は一層難しさを増しています。

しかし、取引条件や市場競争の影響から製品価格への転嫁は容易ではなく、その結果、利益を圧迫しています。

特に電力依存度の高い製造ラインを持つ業種では、電気料金の上昇が経営にとって深刻なリスク要因となっているのです。

電気料金が高い時間帯に使用が集中

多くの工場では、生産活動が日中に集中するため、電力単価の高い時間帯に電力消費が偏りがちです。

この偏りは、最大需要電力(デマンド)の上昇によって基本料金が増加するという、二次的なコスト上昇の要因を引き起こします。

また、夜間稼働や24時間操業を行う工場では、電力消費パターンと太陽光発電の時間が一致しない「発電と消費のミスマッチ」が課題です。

たとえば、昼間に発生する余剰電力を夜間の製造に活用できず、結果として昼間の発電分を十分に生かせないケースが見られます。

このように、使用時間帯の偏りは単なるコスト負担の増大にとどまらず、エネルギー利用効率の低下にもつながります。

脱炭素経営への対応

世界的にカーボンニュートラルの実現が進むなか、企業にとって脱炭素経営の推進は避けて通れない喫緊の課題となっています。

特に製造業では、ESG(Environment:環境、Social:社会、Governance:ガバナンス)経営の実効性強化や、SBT(Science Based Targets)、RE100(Renewable Energy 100%)といった国際的な基準への適合が求められています。

また、取引先や株主、投資家は企業の環境への取り組みを厳しく見極めており、対応が遅れることは取引機会の喪失や評価低下につながりかねません。

実際に、調達条件として再生可能エネルギーの利用比率の開示を求める企業は増加傾向にあり、これらの要件を満たすことは市場における競争力を維持するうえで欠かせない条件です。

増える自然災害や停電リスクへの対応

近年、台風・豪雨・地震などの自然災害が頻発しており、それに伴い停電リスクも年々高まっています。

停電が発生すれば、製造ラインの停止による生産ロスや製品品質の低下、納期の遅延、顧客クレームへの対応など、経営全体に深刻な影響を及ぼしかねません。

特に食品、化学、医薬品など、温度・湿度などの環境管理が不可欠な製品を扱う工場では、わずかな停電でも多大な損害を招くおそれがあります。

さらに、近年は送電網の老朽化や電力需給逼迫による計画停電のリスクも懸念されており、非常時に備えた電力確保体制の整備は急務となっています。

工場における電力の課題は太陽光発電で解決できる!

工場の電力課題は単なるコストの問題にとどまらず、経営戦略や事業継続に関わります。

電気料金の高騰や需給変動、脱炭素化への社会的要請、さらには自然災害による停電リスクなど、多岐にわたる要因が工場経営を圧迫しています。

太陽光発電の導入はこうした課題を解決する効果的な手段であり、主な効果は次の通りです。

| 電気代の削減 | 日中の自家消費によって電力会社からの電力購入が削減できる |

|---|---|

| 安定した電力供給 | 蓄電池との併用により、価格変動の影響を受けにくく安定した運用が可能 |

| CO₂削減による 脱炭素経営の推進 | 再生可能エネルギー比率が高まり、ESG・SBT・RE100などの環境目標の達成につながる |

| BCP (事業継続計画)対応 | 蓄電池との併用により、停電時でも重要設備や製造ラインの稼働を維持し事業中断リスクを最小化することが可能 |

太陽光発電は、工場経営の安定化と競争力アップを同時にかなえる手段です。

工場に太陽光発電を導入する8つのメリット

太陽光発電は、電気代削減だけでなく、脱炭素経営や事業継続性の向上など、工場経営に多くの効果をもたらします。

ここでは、工場に太陽光発電を導入して得られる主なメリットを8つ挙げて、それぞれの特徴や背景を解説します。

- 自家消費による電気代の削減

- 契約電力(基本料金)の抑制

- 燃料費や電力単価の変動リスクからの脱却

- 脱炭素経営の実現

- 企業価値・取引先評価の向上

- 自然災害時や停電による事業停止リスクの低下

- 工場の広い屋根や空き地の収益化

- 将来的な電動化・EV化に向けた基盤としての活用

8つのメリットを見ていきましょう。

自家消費による電気代の削減

太陽光発電の電力を昼間の稼働時間に自家消費することで、電力会社からの電力購入量を大幅に削減できます。

多くの工場は日中に稼働のピークがあるため、発電時間帯と消費時間帯が一致しやすく、削減効果が最大限に発揮できるのが特徴です。

電気料金の高騰が続く中、自家消費によるコストカットは経営を長く安定させるための力になります。

契約電力(基本料金)の抑制

電力料金は使用量だけでなく、最大需要電力(デマンド)にも影響されます。

太陽光発電を導入すれば、日中の電力ピークを抑えることができ、契約電力の引き下げによる基本料金の削減が可能です。

これにより、使用量削減と基本料金削減のダブル効果が期待できます。

燃料費や電力単価の変動リスクからの脱却

火力発電などに依存した電気料金は、燃料価格の高騰や市場価格の変動によって大きく左右されます。

一方、太陽光発電は自家発電であり、燃料を必要としないため、長期的に安定した電力を確保できるのが強みです。

電力単価の変動リスクを抑えられることで、予測可能なエネルギーコストを基に経営計画を立てやすくなります。

燃料価格や為替変動の影響を受けずに安定運用できる点は、エネルギーリスク管理の大きな武器となります。

脱炭素経営の実現

地球温暖化対策は国際的な課題であり、日本国内でも企業に対する脱炭素への取り組み要求が高まっています。

自家消費型の再生可能エネルギーによって、Scope2(二次的排出)の削減が可能で、ESG経営、CDP・SBT対応に有効です。

企業価値・取引先評価の向上

取引先や親会社からのカーボンニュートラル要請は年々強まっています。

近年では環境対応が取引条件となるケースが増加しており、再エネ電力・自家消費発電の導入が遅れると取引維持にも影響しかねません。

太陽光発電の導入により再エネ対応を進めることで、商談獲得・契約継続の評価ポイントにもつながりやすくなります。

自然災害時や停電による事業停止リスクの低下

災害や停電発生時も、蓄電池と組み合わせた太陽光発電で最低限の稼働を維持できるので、BCP(事業継続計画)対策に有効です。

特に、24時間稼働ラインがある工場や冷凍・空調管理が必要な工場にとっては大きな安心材料となります。

また、近年では自社設備を災害時に地域へ開放する企業も増えており、社会貢献を通じた信頼性向上にもつながります。

工場の広い屋根や空き地の収益化

工場の広大な屋根や未利用地に太陽光発電を設置すれば、自家消費だけでなく余剰電力の売電による収益化も可能になります。

建物の構造によっては大規模設置ができ、遊休資産を収益源として活用できます。

将来的な電動化・EV化に向けた基盤としての活用

今後、自動車や電動搬送車、フォークリフトなどの工場設備の電動化は加速していきます。

太陽光発電は、こうした電動設備への電力供給基盤として活用できます。

さらに、カーポート型太陽光+EV充電ステーションなどに拡張することも可能です。

工場に太陽光発電を導入するデメリットとリスク

太陽光発電は電気代削減や脱炭素経営の実現など、多くのメリットをもたらしますが、工場に導入する際には特有の課題や注意点も存在します。

ここでは、代表的な5つのリスクとその対策を紹介します。

- 導入費用が高額になりやすい

- 太陽光発電だけでは電力供給が不安定になりやすい

- メンテナンスに手間と費用がかかる

- 電力消費パターンと合わない場合は効果が薄い

- 発電出力が高圧(50kW)以上の太陽光発電所はキュービクルが必要

以下で、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

導入費用が高額になりやすい

工場の規模によっては、数百万円~数千万円単位の初期費用が必要になる場合があります。

ただし、大規模になるほどスケールメリットが働き、1kWあたりのコストは低下する傾向です。

さらに太陽光発電は20年以上の運用が可能で、初期費用を回収した後は燃料費ゼロで電力を得られるため、長期的には高い費用対効果が見込めるのが特徴です。

太陽光発電だけでは電力供給が不安定になりやすい

工場の生産設備は常に安定した電力供給を必要としますが、太陽光発電は天候や季節によって発電量が変動します。

曇天・雨天・積雪などの影響で出力が大幅に低下することもあり、これだけで安定供給を維持するのは難しい場合があります。

そのため、系統電力や蓄電池など、他の電源との併用体制を整えることが不可欠です。

メンテナンスに手間と費用がかかる

工場に設置する太陽光発電設備は、一般的に規模が大きく構成機器や配線も複雑になりやすい傾向があります。

そのため、長期的に安定して運用するためには定期的なメンテナンスが欠かせません。

太陽光パネル・パワコン・配線などの点検や清掃には手間や費用がかかります。

また、万一故障した時に備えて補修・修理費も見込んでおく必要があります。

電力消費パターンと合わない場合は効果が薄い

太陽光による発電は昼間のみですから、夜間稼働が多い工場の場合は自家消費率が低下して十分なメリットを享受できないことがあります。

また蓄電池が併設されていない場合は、昼間の余剰電力は売電するしかありませんが、売電単価が安いため期待収益が下がる可能性があります。

対策としては、発電した電力を蓄電池に充電して夜間に利用する、あるいは日中稼働へのシフトを検討するなどの運用改善が有効です。

発電出力が高圧(50kW)以上の太陽光発電所はキュービクルが必要

キュービクル(高圧受電設備)を導入している工場では、太陽光発電設備を設置する際にキュービクルとの接続が必要になります。

送電設備であるキュービクルに、太陽光発電による送電分の容量が残っていない場合は、新たに追加するか、工事によって容量を増やす対応が求められます。

キュービクルを新たに導入する場合は、200万円以上の費用が発生する可能性があります。

ただし、第一種電気工事士が在籍する施工業者に依頼すれば、新規に追加しなくても対応できるケースがあります。業者を選ぶ際は、有資格者の在籍有無を事前に確認しておくことが重要です。

太陽光発電の需要が高まっている中で、施工業者の数も年々増加しています。

しかし、業者によって技術力や対応品質には差があり、太陽光発電に関するノウハウが不十分な業者も多く参入しています。

専門知識と実績を持つ信頼できる業者であれば問題ありませんが、悪質な業者に依頼してしまうと施工不良などのリスクが発生するおそれがあります。

「タイナビNEXT」は、良心的な施工業者のみが登録されているため、施工不良などの心配なく依頼できます。

失敗しない!工場に太陽光発電を導入する手順と注意点

工場に太陽光発電を導入する場合は、次の手順を踏んで行うようにしましょう。

- 手順1:電力の使用状況を把握(現状把握)

- 手順2:設置スペースの確認

- 手順3:太陽光発電の導入方法を選ぶ

- 手順4:見積もり・シミュレーションを複数社に依頼

- 手順5:設置工事

- 手順6:稼働開始

それぞれの手順と注意点について詳しく解説します。

手順1:電力の使用状況を把握(現状把握)

工場に太陽光発電を導入する第一歩は、現在の電力使用状況を正確に把握することです。

特に次の項目を重点的に確認しましょう。

- 年間電力使用量と電気料金

- 電力使用パターン(昼間型か夜間型か、または24時間操業か)

- 最大需要電力(デマンド)とその発生時刻

- 契約種別(高圧契約か低圧契約か)

これらを把握することで、自家消費率の予測や、導入するシステム規模の目安が立てやすくなります。

特に夜間稼働が多い工場では、蓄電池を併設して昼間の余剰電力を夜間に活用することが有効です。

この段階で最大需要電力(デマンド)の詳細データを収集しておくと、後のシミュレーション精度が向上します。

手順2:設置スペースの確認

工場に太陽光発電を設置する場合、屋根上、空き地・遊休地、駐車場など、いくつかの候補が考えられます。

それぞれにメリットや注意点がありますので、十分な事前調査と検討が必要です。

工場の屋根に設置する場合は、屋根材(折板屋根、スレート屋根など)や耐荷重の確認、方角・傾斜・影による日照条件の評価を実施します。

工場の建屋が古い場合は補強工事が必要になり費用が加算される可能性があります。

屋根への設置が難しい場合は、空き地・駐車場・カーポート型も検討しましょう。

工場に太陽光発電を導入する主なパターンは次の通りです。

工場の屋根上

工場の屋根は広い面積を確保できるため、太陽光発電の設置場所として最も一般的です。

既存の未利用スペースを活用できるため土地の追加取得が不要だというメリットがあります。

工場の屋根に太陽光発電設備を設置する場合は、建物や屋根が太陽光パネルや架台の重量に耐えられるかどうかの事前確認が必要です。

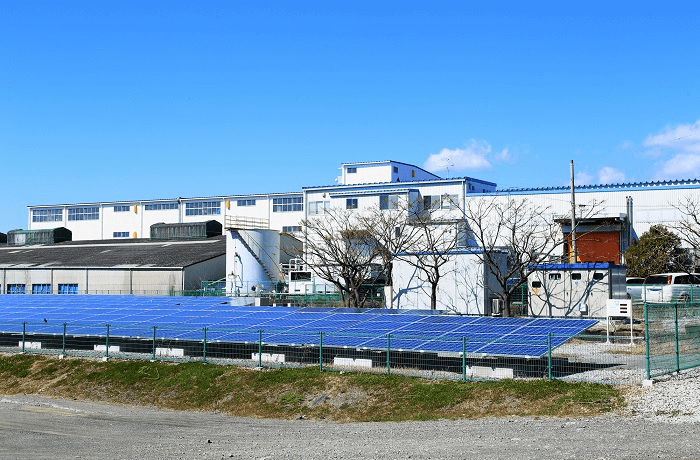

工場の空き地・遊休地

工場敷地内に未利用地がある場合は、地上設置型の太陽光発電も考えられます。

太陽光パネルを設置する架台の方位や角度を自由に設計できるため発電効率を最大化しやすく、メンテナンスが容易というメリットがあります。

なお、設置場所の地盤強度や大雨による冠水リスクがないかなどの確認が必要です。

ソーラーカーポート

駐車場の屋根に太陽光パネルを設置したソーラーカーポートを設置する方法もあります。

既設の駐車場に屋根がある場合は、屋根の上に太陽光パネルを設置する方法が考えられますが、新たに駐車場を新設する場合はカーポートと太陽光パネルを一体化させることもできます。

ソーラーカーポートのメリットは、駐車場として利用しながら発電ができることやEV充電設備と組み合わせて「ゼロエミッション充電」が実現できることです。

将来的には、EVの充電や工場内で利用する電動フォークリフトの充電にも活用できます。

手順3:太陽光発電の導入方法を選ぶ

工場の規模・資金計画・経営方針に応じて、太陽光発電の導入方式を選定します。

主な方式は以下の3つです。

| 導入方式 | 特徴 | 初期費用 | 所有権 |

|---|---|---|---|

| 自家所有(購入) | 全て自社負担・自由度高い | 高 | 自社 |

| リース方式 | 分割払い型・途中解約制限あり | 中 | リース会社 |

| PPAモデル | 初期費用ゼロ・電力単価で支払 | 低 | PPA事業者 |

自家所有型(購入)

太陽光発電設備を一括またはローンで購入し、自社で所有・運用する方式です。

太陽光で発電した電力を自由に使え、長期的には経済効果の高い方法ですが、初期費用が大きいという課題があります。

しかし、補助金を利用して初期費用を削減したり、税制優遇によって運用コストを抑えることも可能です。

リース

太陽光発電設備はリース会社が所有し、自社は月額リース料を支払う方式です。

この方法を利用すると、初期費用を抑えることができ、リース料も経費として処理することができます。

一般的に、リース契約の期間中は契約を解約することができません。

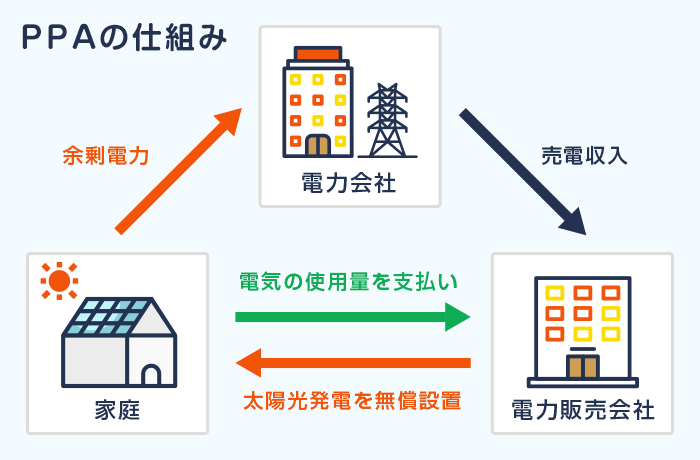

PPAモデル

PPA事業者が太陽光発電設備を設置・所有し、自社は発電電力を契約単価で購入する方式です。

初期費用ゼロで導入でき、資本支出が発生しないことが最大のメリットですが、工場で使用する電力はPPA事業者から購入しなければなりません。

また、余剰電力の売電収入はPPA事業者に帰属します。

タイナビNEXTでは、PPAモデルにも対応しています。

手順4:見積もり・シミュレーションを複数社に依頼

同一規模・同一条件であっても業者によって発電量や見積金額に10~20%もの差が出ることがあります。

そのため、複数社から見積もりを取得して発電量の根拠や保証条件を必ず確認しましょう。

タイナビNEXTでは、補助金や助成金の申請を代行してくれる業者に一括見積もりができます。

またPPAモデルにも対応した一括見積もりも可能です。

手順5:設置工事

設置工事は工場の生産スケジュールに影響しないようなタイミングを選びましょう。

事前に電力会社との系統連系協議や申請が必要で、太陽光発電設備の設置後には絶縁試験・耐圧試験・動作試験も必要となります。

電力会社の審査や工事日程の調整により、1~3か月程度の時間がかかる場合があるので注意が必要です。

手順6:稼働開始

稼働開始後は、安定した発電量を維持するための定期的な点検・メンテナンスが必要です。

導入効果を最大化するためには、定期的な発電量データの分析・運用改善も欠かせません。

また、補助金を利用した場合やリースやPPAの契約条件によっては、稼働後も定期報告が必要な場合があります。

工場への太陽光発電の導入費用

工場に太陽光発電を導入する場合、その費用は設置規模・設置場所・設備仕様によって大きく異なります。

一般的に高圧契約の工場では15~20万円/kW程度が相場とされ、500kW規模の太陽光発電であれば7,500万円~1億円の初期費用がかかることになります。

しかし実際には、補助金や税制優遇、PPAモデルの活用、相見積もりによる価格交渉などで負担を抑えることが可能です。

初期費用をできる限り抑えて導入するための方法は、次の3つです。

- 補助金や税制優遇により初期費用を安くできる!

- PPAモデル(電力購入契約)で太陽光発電を導入すれば初期費用はゼロ!

- 複数業者への相見積もりを行う!

それぞれどのような方法なのか、以下で詳しく見ていきましょう。

補助金や税制優遇により初期費用を安くできる!

国や地方自治体の補助金・税制優遇を活用することで初期費用を安く抑えて、回収期間を短くすることが可能です。

代表的な制度には以下のようなものがあります。

| 国の補助金 | ・省エネルギー投資促進支援事業費補助金 ・地域脱炭素推進交付金 ・民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業 |

|---|---|

| 地方自治体の補助金 | 各都道府県・市区町村が独自に省エネ・再エネ関連の補助制度を実施 |

| 税制優遇 | ・即時償却制度 ・固定資産税の軽減措置 |

これらを組み合わせれば、実質的な負担額を半分以下にできるケースもあります。

ただし、補助金は申請期間や条件が限られているため、制度に精通した業者に相談して早めに準備するようにしましょう。

PPAモデル(電力購入契約)で太陽光発電を導入すれば初期費用はゼロ!

PPA(Power Purchase Agreement)モデルは、PPA事業者が設備を設置・所有し、自社は発電した電力を契約単価で購入する仕組みです。

この方法は、初期費用がゼロで、設備の運用・保守はPPA事業者が実施するためメンテナンス費用が発生しません。

その結果、キャッシュフローへの負担を抑えながら導入できるのがメリットです。

ただし、PPA利用時には以下の点を覚えておきましょう。

- 契約期間は10~20年程度と長期にわたる

- 契約単価は事業者ごとに異なる

- 発電した電力の売電収入はPPA事業者に帰属する

短期的な資本投資を抑えたい中小製造業や、他の設備更新・増設に資金を回しつつ再生可能エネルギーの導入を進めたい企業にとって有効な選択肢です。

複数業者への相見積もりを行う!

太陽光発電は、同じ条件でも業者によって10~20%の差が出ることがあります。

その理由として、業者によって取り扱うパネルメーカーや施工方法、補助金申請の対応可否などが異なるためです。

そのため、1社だけで決めてしまうのではなく、複数業者から相見積もりを取ることが費用を抑える近道です。

タイナビNEXTを活用すれば、条件に合った複数業者から一括で見積もりを取得でき、比較がスムーズに行えます。

さらに、PPAモデルにも対応しているため、購入型とあわせて導入プランを検討することが可能です。

工場への太陽光発電導入事例

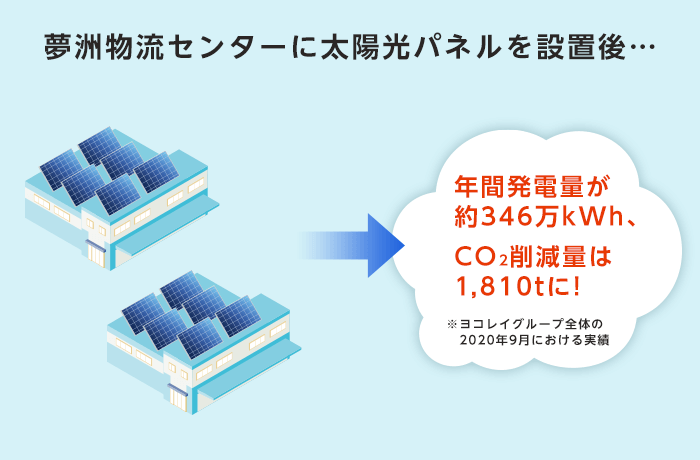

これから導入を検討している事業者に向けて、工場で全量自家消費型太陽光発電を導入している企業の実際の取り組みを紹介します。

自家消費型太陽光発電で自社初の試みを行うトーホー・北関東

「トーホー・北関東」は、業務用食品の卸売業を展開するトーホーグループの子会社です。

同社は約7,500万円を投資し、本社・宇都宮支店の屋根に1,036枚の太陽光パネルを設置しました。

発電は2017年11月末から開始され、設置面積は約1,700平方メートルにのぼります。出力規模は約280kW、年間の想定発電量は約24万kWhです。

発電した電力はすべて自家消費として活用しており、自社施設で使用する電力の約20%をまかなう計画です。

水上太陽光発電で自家消費を行う太陽ホールディングス

太陽ホールディングスは、プリント配線板の開発・製造を手がける企業です。

再生可能エネルギー事業を展開する子会社・太陽グリーンエナジーの施設として、水上太陽光発電所を開設しました。

2017年12月上旬には、隣接する工業団地内の調整池に「嵐山大沼水上太陽光発電所」を建設・稼働開始しています。

初期投資費用は約8,600万円です。

発電した電力はすべて工場の運営に活用し、自家消費されています。

出力規模は約318kWで、年間の想定発電量は約33万kWhを見込んでいます。

さらに、水上発電所の隣接地には子会社である太陽インキ製造の工場があり、この工場で使用する電力の約5%もまかなう計画です。

自家消費型で国内最大級の太陽光発電を導入するSUBARU

2018年11月、自動車メーカーのSUBARUは、群馬製作所「大泉工場」(群馬県大泉町)の遊水池に太陽光発電設備を導入することを決定しました。

この設備は自家消費型太陽光発電としては国内最大級の規模となっており、2019年度内の完成と稼働開始を予定しています。

発電設備の出力は5MW(メガワット)、年間発電量は5,000MWh(メガワット時)を見込んでいます。

発電した電力はすべて工場内で使用し、同工場の年間CO2排出量の約2%にあたる、約2,370トンの削減が可能とされています。

SUBARUでは、2017年に「SUBARU環境方針」を改訂し、企業活動を通じたCO2排出削減に積極的に取り組んでいます。

今回の取り組みは、2018年4月に開始した「とちぎふるさと電気」の導入に続くものです。

SUBARUグループでは、工場やオフィスから排出されるCO2の削減を進めており、2030年度までに2016年度比で30%削減(総量ベース)を目標としています。

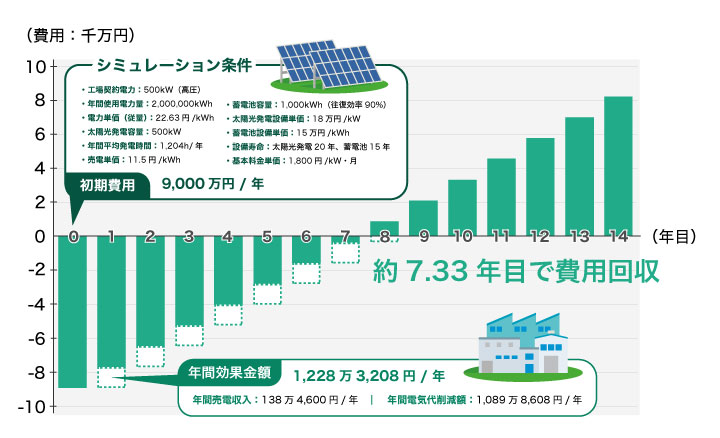

工場に太陽光発電を導入した場合のシミュレーション

太陽光発電の導入効果は、工場の稼働時間・電力使用量・電気料金単価・発電設備容量などによって大きく変わります。

ここでは、条件を一定にそろえたうえで、次の3パターンについて比較します。

- 太陽光発電だけ導入した場合

- 太陽光発電と蓄電池を導入した場合

- PPAモデル(電力購入契約)で導入した場合

シミュレーションの前提条件は、次の通りです。

| 設置場所 | 工場の屋根 | |

|---|---|---|

| 工場契約電力 | 500kW(高圧契約) | |

| 年間使用電力量 | 2,000,000kWh | |

| 電力単価(従量) | 22.63円/kWh(燃料費調整額・再エネ賦課金込み) | |

| 太陽光発電設備容量 | 500kW | |

| 年間平均発電時間 | 1,204h/年 | |

| 年間発電量 | 602,000kWh(= 500 × 1,204) | |

| 売電単価 | 11.5円/kWh | |

| 蓄電池容量 | 1,000kWh(出力500kW)/往復効率90% | |

| 太陽光発電設備単価 | 18万円/kW(設置費込み・税別) | |

| 蓄電池設備単価 | 15万円/kWh(設置費込み・税別) | |

| 設備寿命 | 太陽光20年、蓄電池15年 | |

| PPA 単価 | 太陽光のみ | 15円/kWh |

| 太陽光+蓄電池 | 18円/kWh | |

| 基本料金単価 | 1,800円/kW・月 | |

※補助金は使用しない想定でのシミュレーションです。

※あくまでシミュレーションの結果であるため、設置場所の日照条件や電力使用状況、導入する太陽光発電や蓄電池のスペックなどさまざまな要因で変化します。詳細なシミュレーションは業者に行ってもらいましょう。

太陽光発電だけ導入した場合

太陽光発電だけを導入し、発電電力の80%を自家消費し、20%を売電するものとします。

この場合のシミュレーション結果は次のようになります。

| 年間発電量 | 500kW×1,204h/年=602,000kWh/年 |

|---|---|

| 年間自家消費電力量 | 602,000kWh/年×80%=481,600kWh/年 |

| 年間電気代削減額 | 481,600kWh/年×22.63円/kWh=1,089万8,608円/年 |

| 年間売電電力量 | 602,000kWh/年×20%=120,400kWh/年 |

| 年間売電収入 | 120,400kWh/年×11.5円/kWh=138万4,600円/年 |

| 年間効果金額 | 1,089万8,608円/年+138万4,600円/年=1,228万3,208円/年 |

| 初期投資額 | 500kW×18万円/kW=9,000万円 |

| 投資回収年数 | 9,000万円÷1,228万3,208円/年=約7.33年 |

このケースの特徴は、投資回収年数が比較的短いことで、高いコスト削減効果があります。

また、ピークカットが可能であれば、基本料金削減効果を見込むことができ、補助金を活用して初期投資額を抑えることも可能なため、回収年数はさらに短縮可能です。

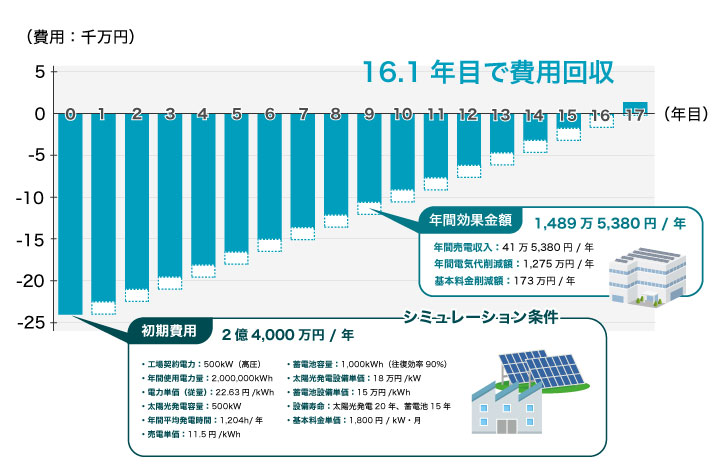

太陽光発電と蓄電池を導入した場合

太陽光発電と蓄電池を同時導入することで、昼間の余剰電力を夜間やピーク時間帯に活用できます。

太陽光による発電電力の80%を自家消費し、余剰電力20%のうち70%を蓄電池に充電し、残りは売電するものとします。

蓄電池の往復効率は90%とします。

この場合のシミュレーション結果は次のようになります。

| 年間発電量 | 500kW×1,204h/年=602,000kWh/年 |

|---|---|

| 年間自家消費電力量 | 602,000kWh/年×80%=481,600kWh/年 |

| 年間蓄電池充電量 | 602,000kWh/年×20%×70%=84,280kWh/年 |

| 年間蓄電池放電量 | 84,280kWh/年×90%=75,852kWh/年 |

| 年間電気代削減額 | (481,600kWh/年+75,852kWh/年)×22.63円/kWh=1,275万円/年 |

| 自家消費率 | (481,600kWh/年+75,852kWh/年)÷602,000kWh/年=92.6% |

| 年間売電電力量 | 602,000kWh/年×20%×30%=36,120 kWh/年 |

| 年間売電収入 | 36,120kWh/年×11.5円/kWh=41万5,380円/年 |

| 基本料金削減額 | 80kW×1,800円/kW・月×12か月=173万円/年 |

| 年間効果金額 | 1,275万円/年+41万5,380円/年+173万円/年=1,489万5,380円/年 |

| 初期投資額 | (500kW×18万円/kW)+(1,000kWh×15万円/kWh)=24,000万円 |

| 投資回収年数 | 24,000万円÷1,489万5,380円/年=約16.1年 |

自家消費率を92.6%まで高めることができ、電力利用効率を最大化できます。

特に、夜間稼働や24時間操業の工場では、削減効果が太陽光単体より大幅に向上します。

また、ピークカットにより契約電力の基本料金を削減できるため、年間の効果額が増え、投資回収年数は短縮されます。

ただし、産業用蓄電池の寿命は15年程度であり、投資回収年数(約16.1年)より短いため、運用途中で設備更新費用が発生する点には注意が必要です。

そのため、産業用蓄電池を合わせて導入する場合の初期費用を下げるために、補助金の活用を検討しましょう。

補助金を活用すれば、産業用蓄電池の寿命と言われる15年以内での回収が期待でき、導入リスクが下がります。

また、蓄電池導入の判断においては、経済性だけでなく「停電対策(BCP)」や「取引先からの脱炭素要求」への対応といった付加価値を含めて評価することが重要です。

PPAモデル(電力購入契約)で導入した場合

初期投資ゼロで太陽光発電が導入でき、自家消費した分だけの電気料金をPPA単価で購入できます。

この場合、余剰電力の売電収入はPPA事業者に帰属する契約が一般的です。

以下では、シミュレーション結果を「太陽光のみをPPAで導入した場合」と「太陽光発電と蓄電池をPPAで導入した場合」の2つのパターンで紹介します。

太陽光発電のみPPAで導入した場合

太陽光発電のみをPPAで導入した場合、以下のような経済効果が見込めます。

| 年間発電量 | 500kW×1,204h/年=602,000kWh/年 |

|---|---|

| 年間自家消費電力量 | 602,000kWh/年×80%=481,600kWh/年 |

| 年間電気代削減額 | 481,600kWh/年×22.36円/kWh=1,076万8,576円/年 |

| 年間PPA電力料金 | 481,600kWh/年×15円/kWh=722万4,000円/年 |

| 年間効果金額 | 1,076万8,576円/年-722万4,000円/年=354万4,576円/年 |

| 初期投資額 | 0円 |

※前述の前提条件でのシミュレーション結果です。PPA導入の業者などによって経済効果は異なります。

太陽光発電を自社で購入した場合の年間経済効果1,228万3,208円/年と比べると低いですが、初期費用が0円、投資回収期間などを気にすることなく年間354万4,576円/年の経済効果が見込めるのがPPAのメリットと言えるでしょう。

太陽光発電と蓄電池をPPAで導入した場合

太陽光発電だけではなく、蓄電池をPPAで導入した場合の経済効果をシミュレーションしてみると次の通りです。

| 年間発電量 | 500kW×1,204h/年=602,000kWh/年 |

|---|---|

| 年間自家消費電力量 | 602,000kWh/年×80%=481,600kWh/年 |

| 年間蓄電池充電量 | 602,000kWh/年×20%×70%=84,280kWh/年 |

| 年間蓄電池放電量 | 84,280kWh/年×90%=75,852kWh/年 |

| 年間電気代削減額 | (481,600kWh/年+75,852kWh/年)×22.63円/kWh=1,261万5,139円/年 |

| 自家消費率 | (481,600kWh/年+75,852kWh/年)÷602,000kWh/年=92.6% |

| 基本料金削減額 | 80kW×1,800円/kW・月×12か月=173万円/年 |

| 年間PPA電力料金 | (481,600kWh/年+75,852kWh/年)×18円/kWh=1,003万4,136円/年 |

| 年間効果金額 | 1,261万5,139円/年+173万円/年-1,003万4,136円/年=431万1,003円/年 |

| 初期投資額 | 0円 |

※前述の前提条件でのシミュレーション結果です。PPA導入の業者などによって経済効果は異なります。

太陽光発電と蓄電池を自社で購入した場合の年間経済効果1,489万5,380円/年より少なくはなりますが、初期費用が0円、投資回収期間などを考える必要なく、年間で431万1,003円の経済効果が期待できるのがPPAのメリットと言えるでしょう。

工場に太陽光発電を導入する際のよくある質問

工場の電気代削減や脱炭素経営の実現に向けて、太陽光発電の導入を検討する企業が増えています。

しかし、導入を検討する段階では「蓄電池も必要なのか?」「自家消費と売電、どちらが得か?」といった疑問が多く寄せられます。

ここでは、2つの質問と回答をまとめました。

- 蓄電池も合わせて導入した方が良いか?

- 自家消費と売電、どちらが利益が大きいか?

以下で、詳しく見ていきましょう。

蓄電池も合わせて導入した方が良いか?

結論から言えば、工場の稼働状況や導入目的によって判断が分かれます。

蓄電池は太陽光で発電した電力を貯め、夜間や日照不足の時間帯にも使えるようにする設備なので、次のような条件に当てはまる場合は、導入メリットが大きくなります。

| 夜間操業や 24時間操業をしている 工場の場合 | 日中に発電した電力を夜間に利用できるため、自家消費率が向上し、電力購入量を削減できる |

|---|---|

| 停電対策を 重視している場合 | 蓄電池を非常用電源として利用できるため、製造ラインや重要設備の停止リスクを軽減できる |

| 電力単価の高騰リスクを 避けたい場合 | 発電・蓄電の組み合わせにより、電力会社からの購入量を抑制し、価格変動の影響を最小限にできる |

一方で、蓄電池は導入コストが高く、寿命(約10~15年)後には更新費用が発生します。

そのため、昼間のみ稼働する工場や初期費用を抑えたい場合は、まず太陽光発電単体で導入し、将来的に蓄電池を追加するという方法も選択肢の一つになります。

自家消費と売電、どちらが利益が大きいか?

工場における太陽光発電の利用方法は、大きく「自家消費型」と「売電型」に分けることができますが、昼間に多く電力を使う工場の場合は自家消費型が有利です。

ただし、工場の稼働時間や契約電力、発電量予測によってどちらが適しているかが変わるため、事前にシミュレーションを行って判断することが重要です。

シミュレーションでは、年間の電力消費パターン・電力単価・売電価格・設備投資額を比較し、回収年数を算出することで、どちらを選ぶべきかが明確になります。

なお、「自家消費型」と「売電型」の特徴は次の通りです。

| 自家消費型 | ・太陽光で発電した電力を工場内で利用し、購入する電力量を削減する方式 ・電力単価の上昇により、売電収入よりも電気代削減効果が大きいケースが増えている ・特に高圧受電の工場では、年間数百万円規模のコスト削減につながる場合もある |

|---|---|

| 売電型 | ・発電した電力を電力会社に売却し、収入を得る方式 ・固定価格買取制度(FIT)が利用できれば安定収入が見込める ・ただし近年は買取価格が低下傾向にあり、発電量が多くても収益性は下がりつつある |

工場への太陽光発電の導入はまずは複数一括見積もりから!

この記事では、工場の電力使用に関する課題や太陽光発電を導入するメリット・デメリット、注意点、導入した場合の効果金額・投資回収年数のシミュレーションなどについて、詳しく解説しました。

工場といっても、個々に操業形態(昼間型、夜間型、24時間連続)や規模、設置可能なスペースなどが異なっており、導入費用は高額になります。

また、太陽光発電単独か太陽光発電と蓄電池を併設するか、自社所有かリースかPPAかという選択も重要です。

工場への太陽光発電で失敗しないためには、現状を十分に調査し、自社工場に最適な導入方法を見極める必要があります。

また、合わせて複数の業者から見積を入手して比較検討することも重要です。

タイナビNEXTでは、PPAモデルにも対応した業者に一括見積もりを依頼することができるので、工場への太陽光発電の導入を検討している方はぜひご相談ください。

よく読まれている記事

太陽光発電はBCP対策に使えるか? 自家発電システムをもつべき理由

太陽光パネルにはどんな種類がある?素材や形状の特徴

【2026年最新版】法人向け太陽光発電関連の補助金情報一覧!申請時の注意点なども徹底解説

太陽光発電に必要な土地の広さと規模は?発電量の目安や設置面積の考え方を解説

使わなくなった農地を有効利用!太陽光発電に転用するためのメリットや注意点

10kW以上太陽光発電「50kWの壁」で変わる手続きと管理コスト